![【スタッフ所感】第8回 ゲスト:松尾亜紀子さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/d93fff8dade76cb43916b2dee52a41f4-scaled-1.webp)

【スタッフ所感】第8回 ゲスト:松尾亜紀子さん [ひとインれじでんす2024]

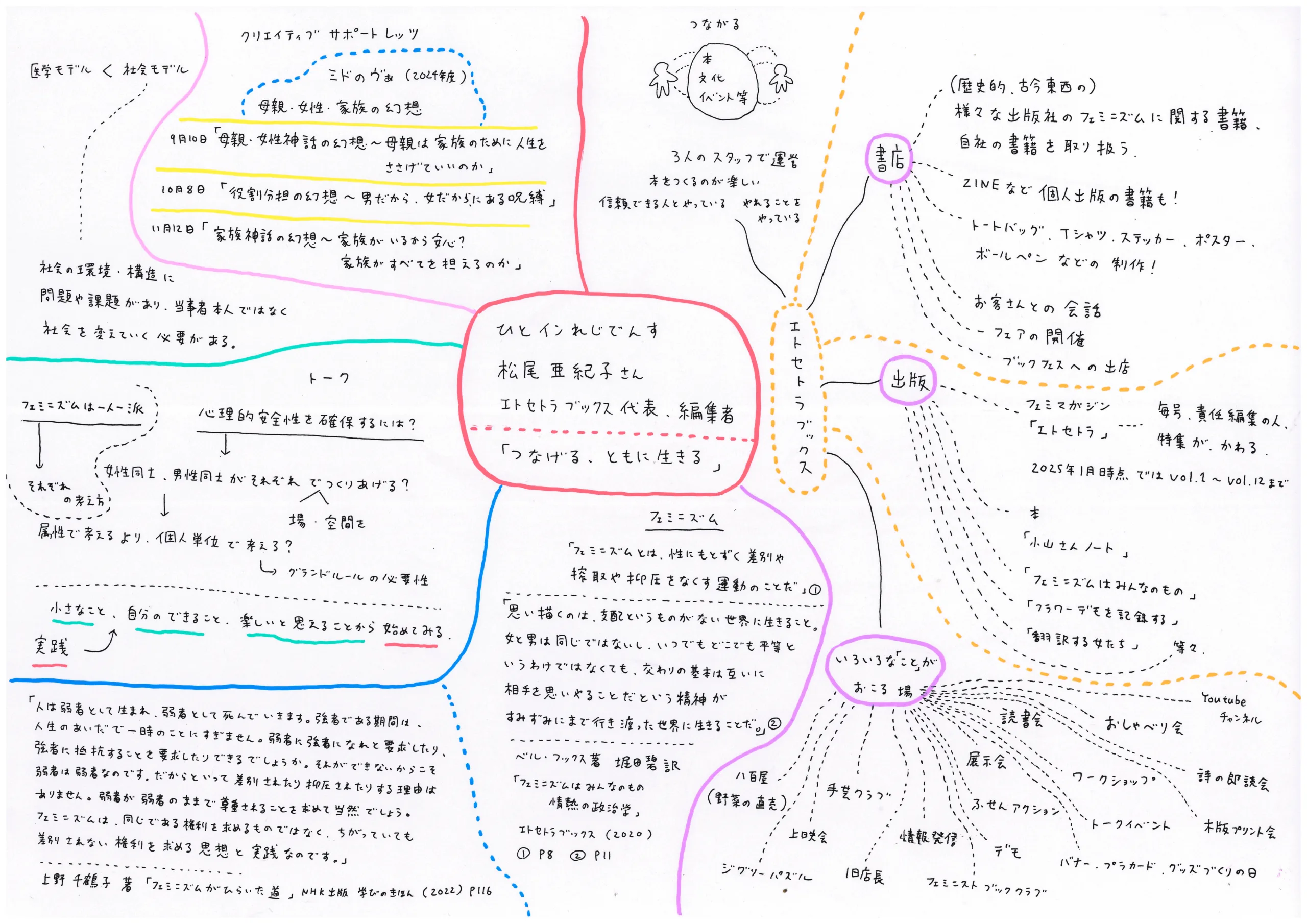

第8回 ゲスト:松尾亜紀子(エトセトラブックス代表、編集者)

松宮俊文(認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)

ひとインれじでんす12月の回では、エトセトラブックス代表で編集者の松尾亜紀子さんが滞在した。エトセトラブックスは、新代田駅から徒歩圏内にあるフェミニズムに関する書籍を扱う本屋であり、本をつくる出版社でもある。

店内では、フェミニズムに関する展示や読書会、手芸部などの小さな集まりが開催され、さらに店先を農家に開放して野菜を販売するなど、本屋や出版社の枠を超えた多様な活動が展開されている。

エトセトラブックスを知ったきっかけは、ベル・フックスの『フェミニズムはみんなのもの: 情熱の政治学』(訳:堀田碧)を読んだことだった。この本では、フェミニズムは白人女性だけのものではなく、あらゆる人種や国籍の女性、さらには男性も学び、自分ごととして考えることの大切さが書かれている。一度絶版になったが、エトセトラブックスによって再版された。これを読んでから、フェミニズムが自分にとって遠いものではなく、身近な存在になりうると感じるようになった。

本の中で定義されているフェミニズムは、「性にもとづく差別や搾取や抑圧をなくす運動のことだ」(1)。さらに、ベル・フックスは「思い描くのは、支配というものがない世界に生きること。女と男は同じではないし、いつでもどこでも平等というわけではなくても、交わりの基本は互いに相手を思いやることだという精神がすみずみにまで行き渡った世界に生きることだ」(2)とも述べている。

エトセトラブックスは、フェミニズムに関する多くの書籍を出版しており、その中には雑誌「エトセトラ」もある。年2回程度のペースで刊行されるこの雑誌は、毎号編集長が変わり、テーマもそれぞれ異なる。「コンビニからエロ本がなくなる日」「We♥Love 田嶋陽子!」「私の 私による 私のための身体」「女性運動とバックラッシュ」「私たちは韓国ドラマで強くなれる」「スポーツとジェンダー」「くぐりぬけて見つけた場所」「アイドル、労働、リップ」「NO MORE 女人禁制!」「男性学」「ジェンダーと刑法のささやかな七年」「戦争をやめる」など、フェミニズムや社会を考える上で重要なテーマが扱われている。様々な人が寄稿し、そこから伝わる熱量は圧倒的だ。社会の中で感じる違和感や抑圧、差別を言葉にする文章は重く、強く、「あなたはどう感じましたか?」と問いかけてくるようだった。

2024年11月、エトセトラブックスの書店を訪れた。ガラス窓が大きく、入りやすい空間で、フェミニズム関連の新刊や古書、ZINE、ハンドメイドのオブジェなどが販売されていた。本のラインナップは図書館のようで、見ているうちに時間が経つのを忘れてしまった。こんな本屋が自分の住む町にあったらいいのに、と思える場所だった。

12月、松尾亜紀子さんはひとインれじでんすのプログラムで浜松に1泊2日滞在した。たけし文化センター連尺町やちまた公民館でゆったりと過ごし、利用者との散歩や買い物に付き合ってもらったり、スタッフ向けのトークや一般参加可能なトークイベントを開催した。

トークの中で特に印象に残ったのは、松尾さんの「小さなことから始めてみる。楽しいと思えることをやる。」という言葉だった。

エトセトラブックスとクリエイティブサポートレッツには共通する部分があるように思う。エトセトラブックスは「フェミニズム」、クリエイティブサポートレッツは「福祉」を主軸にしながらも、どちらも「文化」を大切にした活動を実践している。そして、その文化を通じて、社会に向けたアクションをしているのではないかと推測している。

エトセトラブックスの店内は決して広くはないが、先にも述べた通り、読書会、展示会、トークイベント、手芸クラブ、木版プリント会、ふせんアクション、上映会、野菜の直売など、小さなことから大きなことまで多くの出来事が日々起こっている。クリエイティブサポートレッツも年間を通じてさまざまな活動を展開している。こうした文化的な出来事があることで、多様な人が交わる余白や出入口が生まれるのだろう。そして、真面目すぎず、時にはユーモアを交えて楽しくやることも、共通する大切な要素だと感じた。

(1) ベル・フックス(2020)『フェミニズムはみんなのもの 情熱の政治学』掘田碧訳、エトセトラブックス、p8.

(2) 同書、p11.