![〈トークまとめ〉第3回 ゲスト:村上慧さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1350-scaled.webp)

〈トークまとめ〉第3回 ゲスト:村上慧さん [ひとインれじでんす2024]

地面の凸凹

村上

今日のトークのタイトルは、「地面が凸凹してきちゃう」です。普通、街はアスファルトに覆われていて凸凹してないですよね。今長野県に住んでいて、トレッキングやハイキングに行く機会が何度かあったんですけど、地面がすごい凸凹してるんです。凸凹している中を歩いていると、歩いていること自体に意識が向くんですね。それで去年落ち込んでいた時期に山登りをしたら、すごく元気になったんです。凸凹しているので体のバランスを崩して、転びそうになるたびに体勢を立て直そうとします。そうしていると、命がここにあるんだっていうのを感じた。それに対して、平らな地面を歩いていると、歩いていることをあまり意識しない。なので凸凹した地面は体に良い、という感覚があります。

村上勉強堂について

村上

千葉県山武市で「村上勉強堂」というプロジェクトを進めています。2年前に土地を買って、色々実験をしているんです。

宅地開発された後、何にも建たなかった土地で、50年くらい放置されていた。そこでユンボを借りて、穴を掘りました。その時に出た土に消石灰を混ぜて、水を加えて、木材で作った型枠の中に入れて、上から棒で叩くと、土が固まります。一回で5センチずつ進んでいって、最後に型枠をとると、こういう壁ができます。版築という方法です。最終的にはこの方法で小屋を作ろうとしていますが、いまはまだ壁を立てている途中です。

「勉強堂」は、自分で暖房と冷房くらい自作できないかなと思って始めたんです。仕組みがよくわかんないからなんですが、生活に欠かせないものなのに、冷房はどういう仕組みで冷えているのか、自分で理解できる範囲を超えていて、その状態がちょっと気持ちが悪い。

熱の連帯(足湯)

村上

長野県大町市で北アルプス国際芸術祭という芸術祭が開催されていて、僕も参加しています。「熱の連帯(足湯)」という作品をつくりました。落ち葉に米ぬかと水を混ぜると、発酵して温度が上がるんです。そこにお客さんが足を入れると足があったかいっていう、足湯の作品です。9月1日に落ち葉を仕込んでからもう1ヶ月以上経ってるんですが、まだ50度を切ってない。

勉強堂ではこの仕組みを使って暖房をつくろうとしていて、あったまった空気を閉じ込める壁を、土を使って作っているというわけです。

勉強堂の井戸堀り

村上

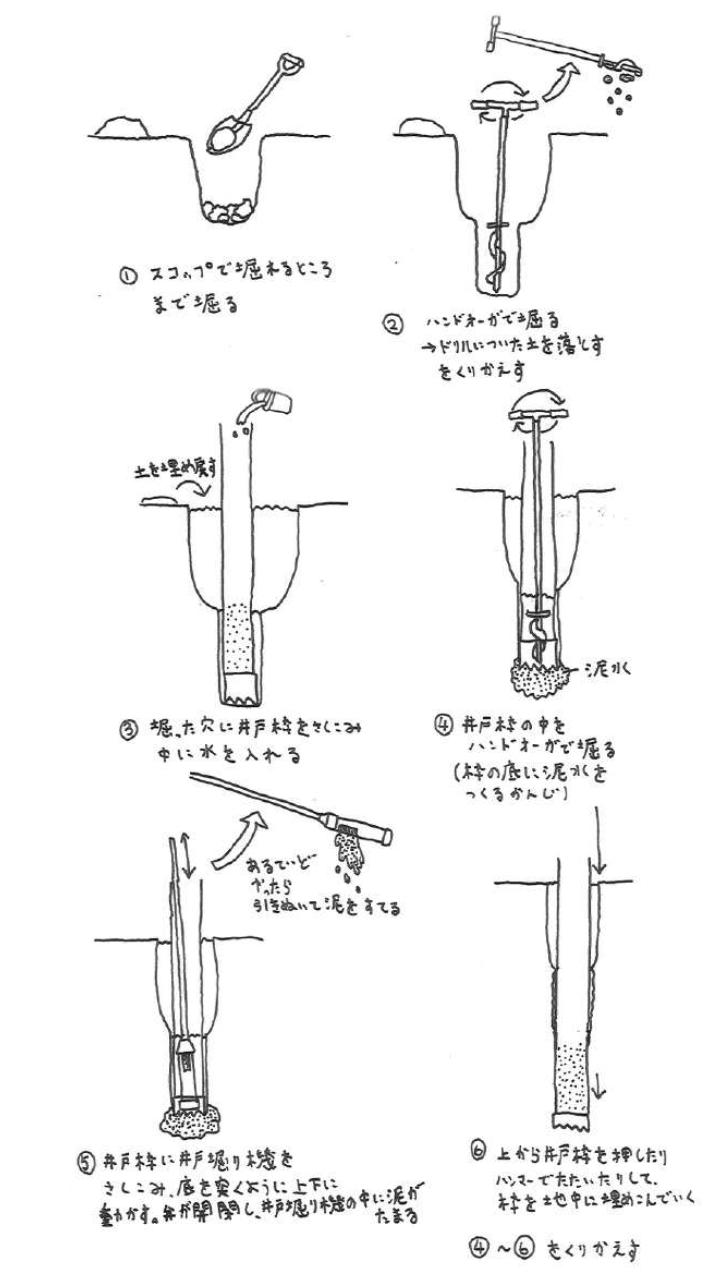

勉強堂では井戸も掘っています。塩ビ管を地面にさして井戸を掘る方法があるんです。

あらかじめ掘っておいた穴の底をこの道具で叩くだけで、底の土が泥になってこの中に入ってきます。その泥を穴からかき出すという作業を繰り返すと、9メートルくらい掘れます。これで水が確保できました。

版築の壁に井戸水を染み込ませると、蒸発するときに壁が冷える。これが冷房の仕組みです。要するに、僕は村上勉強堂で井戸水の冷房と落ち葉の暖房を作ろうとしています。

凸凹していないと、生きることを忘れちゃう

村上

こんなことをやっているので、地面がどんどん凸凹になっていきます。草勉強堂に行くときは、あの凸凹の場所に行くのか、みたいな気持ちになります。それがまた良い。場所の固有性みたいなものを考えた時に、地面を平らにすることによって、その場所らしさは失われてしまうなと思っているので、勉強堂の地面は最後まで凸凹にしておきたいと思っています。一方で例えば、休憩用のテーブルとか椅子とかは、地面が平らじゃないと使い物にならないでしょう。

凸凹にしようとしてやっているのではなくて、穴を掘ったり草を刈ったりしているうちにどうしても凸凹してきちゃう。アスファルトを流し込んだり重機でならさない限りは、地面は凸凹しているのが通常の状態なんです。だから、地面が凸凹していないというのは、普通じゃないんです。凸凹していないと、自分が歩いていることも忘れちゃう。どっかで生きることも忘れちゃう、そんな感覚があります。

高木

勉強堂ではどういうスタイルで休憩しているんですか?

村上

椅子とテーブルは絶対欲しいので、どんな地面でも水平を作れるテーブルを作ればいいなと思いました。地面は凸凹がいいん ですけど、テーブルは水平じゃないと作業ができないので。

高木

普段何人くらいで作業をしているんですか?

村上

基本1人でやってます。壁の作業は鬼のように大変で、ゴールデンウィークに20人くらいの友人に呼びかけて手伝ってもらって、それでも壁がやっと5枚できたくらい。あと6枚くらい作らないといけないんです。3日間朝から晩まで作業して、やっと壁が一枚できました。土を固めて壁を作る版築の方法は、日本だと地震があってあまり定着しなかったんですが、ヨーロッパ、ドイツとかだと今でも版築で作った5階建てのアパートがあるらしいんです。万里の長城も、レンガを焼成する技術が生まれる前は、全部版築でやっていたそうです。だから、この版築というのはかなり古い、人間が昔から知っていた方法なんです。ただ、日本ではあまり馴染まなかったですね。

会場から

勉強堂は何年からやっているんですか?

村上

2022年からです。勉強堂は完成したら、人を招いて、泊まれるような場所にしつつ、記録も膨大にあるので、本にしたいなと思っています。あと3年くらいはかかる予定です。

『村上勉強堂報告書』っていうのがあって、これは僕のウェブサイトに載っているんで、よかったら、興味のある人は見てみてください。

家を背負って歩く

村上

2014年から2021年まで全国各地で行っていた「移住を生活する」というプロジェクトがあります。

(映像) 40:00(「移住を生活する」の記録映像」村上さんは、発泡スチロールで作った小さな白い家をせおって歩いて、日本各地を移動しながら生活していました。)

映像にあるように、このときは撮影の人もついてきてもらっています。最後にしきりに「敷地外」って言葉が出てきましたね(映像の中で、ここに「家」を置いたらいけない、出て行ってくださいという意味で「敷地外」と言われるシーンがある)。「敷地」っていう考え方が大事で、とにかくここには入ってくれるなっていうのが東京とか都市だとすごく多い。コンビニとかに入るのも苦労します。駐車場に家を置いても、場合によっては警察を呼ばれて面倒臭いことになるので、できるだけ速やかに、店の人にバレる前に立ち去るっていう感じになる。車や自転車は街に置き場所がありますが、家の置き場所ってないですよね。交渉しないと、家を肩からおろすできない。寝る時も、主にお寺とか神社が多いんですけど、交渉して置かせてもらっていました。だいたい350箇所くらいの敷地を借りました。

会場から

車輪つければ車になりますよね?

村上

なります。それで法的には車両扱いにはなりますが例えば車輪をつけて、これは車ですと言い張っても、寝る時は駐車場を借りないといけない。結局交渉しなきゃいけないんです。勝手に置いて寝るということができないんです。ちゃんと場所を与えてもらって、ここで寝てよいとならないと安心して眠れない。

日記を書くことが家である

「移住を生活する」を始めたとき、自然と日記を書き始めました。その日の日記を書くことによって「家に帰る」ことができるというか、その日の経験を終わらせるというか。たぶん、その日のことを報告する場所が欲しかったんですよね。一緒に住んでいる人がいたら、今日はこんなことがあった、みたいな話ができて1日を終えることができるけど、移住を生活してると、とてもたくさんの出来事があったのに、ひとりで1日を終えなくてはいけない。帰る場所がないと何も経験できないな。書かないと経験した気がしない。なので、何かあるたびにメモのアプリで書いています。このPCが家ですね。

間取り図という考え方

「間取り図」と言って、街全体を一つの家に見立てる考え方をしています。例えば、ここに家を置いたとして、銭湯がお風呂、コンビニがトイレ、そこまでの道が廊下になります。寝床だけは自分で確保するんだけど、他のインフラは基本的に全て街に頼る。電気も風呂もトイレも食べ物も、洗濯も、完全に街に依存している生活です。だから店がない街にはあまり行きたくない。

家から風呂場まで1時間かかることもよくある。風呂から帰ったときに、この家が同じところにあるとそれだけで嬉しい。

こんなふうに、電気もトイレも全部街に依存してるっていう生活をしていました。電気はどうしているんだとか、お金はどうしてるんだとか色々聞かれました。バイトも都度してたんですけど、どうやって生き延びていたのかあんまり覚えてないです。

看板に住む

「広告看板の家」というプロジェクトを2021年からやっています。看板に住めば、広告収入で暮らせるんじゃないかと思ったんです。看板に住むだけでお金も入ってくる上に雨も凌げるなと。最初は大阪のマンションの屋上看板を使わせてもらって、電話番号を書いて広告主を募集しました。でも全然広告主が現れなかった。そこで自分で空間から作ることにしました。一口5万円とか3万円の広告費をもらって、札幌や名古屋の街の中に看板を作って、中を居室にして、1ヶ月くらい広告収入で住んでみました。

そのときに、さっきの勉強堂の話にもつながるんだけど、よくわからない大規模発電で生まれた電力を使って生活したくないなと思って、冷房と暖房を自分で作ろうと思ったんです。冬の札幌を広告収入と落ち葉の暖房で乗り切り、夏の名古屋を水の気化熱熱と広告収入で乗り切ったんですけど、どっちも他人が持っている土地なんで、2ヶ月とかでプロジェクトを終えなくちゃいけなかった。でも冷暖房の開発にはもっと時間をかけたかった。作の。だから千葉県で勉強堂の土地を買いました。自分の土地だったらいくらでも時間をかけられるので。千葉でやってることは美術かどうかもわからない。暖房と冷房を作ろうとしているだけ。なんだか遠くまで来たなと思います。

レッツの「触る」コミュニケーション

村上

レッツに滞在して、人が人をすごく触っているなと思いました。たけしくんとか、のぶえさんとかめちゃ顔を触ってくる。恋人以外の人からこんなに触られたことはない。、でもそれがなんだか嬉しい。顔に限らず、体をつついたりとか、触るコミュニケーションをしているなと。触ること自体に何かがあるんだろうと思います。

看板と僕の肉体はかなり近いところにある

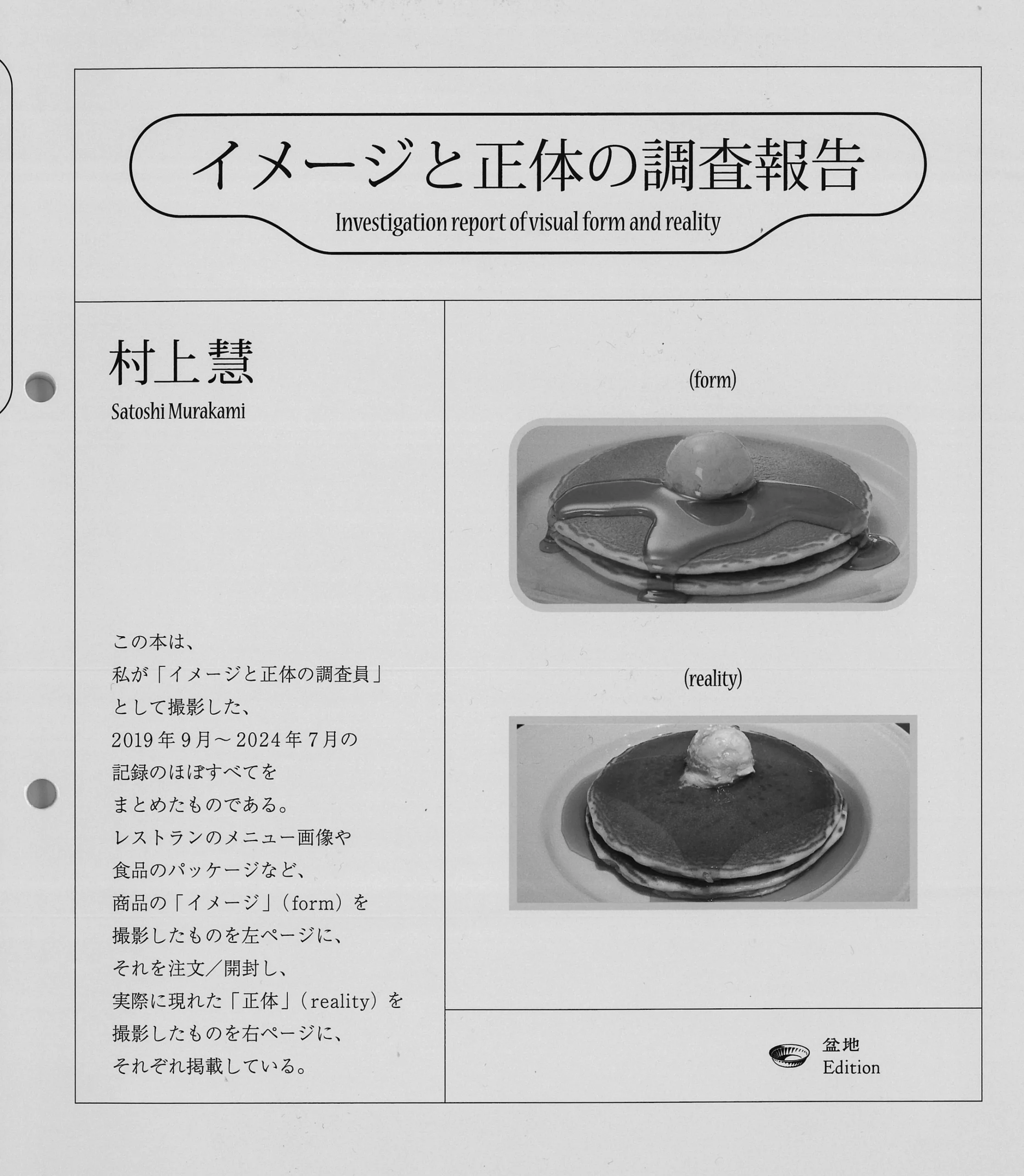

言葉のコミュニケーションって、形があんまり定まっていない、触れないものだと思います。この社会は言葉とか情報のコミュニケーションでいろいろなものが成り立っている。今度本を出すんですけど、主に飲食店でのメニューに印刷された写真と、それを注文した時に出てきたものをそれぞれ写真に撮る、ということを5年くらいやってるんですけど、それをまとめた本です。(「イメージと正体の調査報告」)。

こっちが商品の中身で、こっちがイメージ。

これは広告看板の家をやっている時に思いつきました。看板の中に住んでいる僕は実体なのか?と。

広告看板の家はファミマの看板を見たのがきっかけになっていて、近くで見ると看板で箱だよなと思ったんです。広告って本当は、情報だけを出したい。空間に文字だけあればいい。でもそれは現実世界では不可能だから、絶対に質量を伴う物体に文字をのせないといけない。それが自分とリンクした。つまり、僕は普段言葉でコミュニケーションをして、情報を入れたり出したりして仕事をしていまが、この体をを維持するためにはエネルギーを摂取しないといけない。水を飲まないと死んでしまうし。看板と僕の肉体は似てるなと思った。なんでさっきご飯食べたばっかりなのに、また食べなきゃいけないんだろうってよく思ってました。本当は無限に動き続けられる肉体があればいいんだけど、寝なきゃいけないし、食べなくちゃいけないし、体って面倒臭いなと思ってた。微生物とか土を触るようになって、だんだん変わってきました。有機体としての自分があるっていう。

例えば、パックに入ったトマトジュースを飲んでる時に、パッケージに何にも書いてなくて、透明な箱に入ったものを飲んでいたらだいぶ印象が違うはずです。僕たちはイメージを食べているようなところがある。野菜ジュースを飲んでる時も、とりあえず野菜も取っとこうみたいな意識があったりとか、その食物のことだけを思って食べているわけではない。

この場所がここにあるということをこれから先思い出すだけで、多分背中を押してくれる

高木

トーク前にレッツがやっていたイベントでファッションショーを見ましたね。

村上

アルス・ノヴァメンバーの、ファッションショーでの立ち方がすごいなと思って。社会生活をしていると、ある程度体の振る舞いって決まっちゃいじゃないですか。でも彼らは壇上に立ってるだけでパフォーマティブというか、社会化されていない振る舞いみたいなものを持っているなと思いました。

高木

床で転がり回ったりして。

村上

そう。あとたけし文化センターに入ったら床に人が寝ていた。実は新幹線の中でいやなことがあって、すごく落ち込んでいたんですけど、入ってすぐ床に人が寝てたんで、嫌な記憶が一瞬で吹き飛びました。レッツに来て疲れましたけど、同時に何かがすごいチャージされた感じもあって、この場所がここにあるということをこれから先思い出すだけで、多分なんらか背中を押してくれるんじゃないかって思います。一緒に散歩したりとかもいい経験でした。

人間の体は肉の断熱材に包まれた熱という現象

村上

去年から長野県の大町市というところに住んでいます。北アルプスの雪解け水が、街の水路に流れてきていて、春になるとその水量が増えるのが音でわかります。水道水も湧水なので、山にあった水を飲むんですね。生ゴミは庭に全部捨ててるんですけど、カボチャのタネとか、じゃがいもとかを捨てると忘れた頃に実ができてたりする。自分の体が循環の中にあって、自然の一部なんだと感じます。人間も腸の中に千種類くらいの菌がいて(土は1万種類とも言われているらしい)、親指の先には国の人口よりも多い数の細菌が住んでて、人間の腸にも100兆個の細菌が住んでいる。彼らが腸の中で、食べたものを分解してくれる。

さっき落ち葉の発酵熱の話をしましたけど、は発酵熱って微生物の呼吸熱のことなんですね。ある種の細菌にとって心地よい環境になると、呼吸も活発になり、それによって熱が生まれる。彼らも僕の体も、同じように熱を必要としている。それを知ってから、自分の体の意識が変わりました。人間って、「肉の断熱材に包まれた熱」という現象だと言える。熱がなくなると命が止まってしまう。

自分の体の定義は実は難しい

熱を保つために、ご飯も食べるし、お風呂に入ったりとか暖房をつけたりする。冬の街に行くとよく思うんです。店の中に入ってあったかいとか、何か食べてあったかい、その度に、お互いに熱を保つために連帯してるって。今はご飯を食べるのがすごく好きになりました。

人間の体の90%が微生物で、人間の部分は10%しかない。どこまでが自分の体なのかってのも定義がすごい難しい。

種の壁を超えたパンダという存在

微生物の凄さの話をすると、パンダって食肉目の動物なんですけど、笹を食べるじゃないですか。それは全て腸内細菌が分解しているおかげで栄養が接種できているらしいです。種の壁を超えちゃってる。腸内細菌によって、草食動物になっちゃってる。

落ち葉の発酵熱の愛おしさ

会場から

落ち葉の微生物たちのことをかわいいって言っているけれど、どういうかわいさがあるのですか?

村上

動物と同じで、熱があるんです。お風呂の場合、水自体は発熱していなくて、温まった水に体を入れているだけです。一方、落ち葉の足湯は、それ自体が熱源です。熱の感じが動物と同じだから、愛おしいんです。しかも一個一個はすごく小さな菌が億や兆の単位になって熱を発しているっていうのが、生き物なんだと量としてわかる。でもあんまりかわいいかわいいと言って油断して食べたりするとお腹を壊します。

会場から

お腹壊したことあるんですか?

村上

落ち葉の中に、カップワインを入れてホットワインにして飲もうとしたら、多分蓋のフチについてた菌が体に流れ込んできて、次の日丸一日倒れてました。彼らも生き物なので、愛おしくはあるけれど油断もできない。

落ち葉の発酵熱のハウツー

会場から

手入れとかもいるんですか?

村上

糠漬けと同じで、空気を入れることが大事です。もし家でやりたい人がいたら、深さ60センチ以上の大きさの箱(横180センチ、奥行き90センチ)でやればうまくいきます。あんまり体積が少ないと外気に負けちゃうので、その量の落ち葉に対して、米糠を30キロくらい入れて、落ち葉と米ぬかを交互に重ね、上から水をかけると、約3日で60度になります。その温度はが1ヶ月くらい保たれます。

会場から

匂いは?

村上

ちゃんと混ぜれば悪い匂いはしないです。

落ち葉の温度が下がってきたら混ぜてあげると良いです。元々この技術は、冬に夏野菜の種を発芽させるためのものなんです。そこに生ゴミを入れると大体1週間くらいで跡形もなく無くなります。

会場から

掻き回さないと菌が湧いちゃいますよね?

村上

掻き回さないと「嫌気性発酵」といって酸素がない状態が得意な菌が湧いて、アンモニア臭が発生します。だから匂いが悪い時は酸素が足りていない状態です。

高木

先日、渋谷公園通りギャラリーで村上さんが制作した落ち葉の足湯を体感しました。じんわりあたたかくて、めっちゃいい匂いでした。

村上

この仕組みはコンポストと同じです。コンポストだったら90Lくらいのバケツでもできます。土に還っていくのが目に見えてわかるのが本当に感動しました。土の層を地球に増やしたぞっていう。

会場から

落ち葉はどこから集めてくるんですか?

村上

落ち葉は、渋谷では代々木公園の落ち葉を集め、札幌では、近所の公園からも集めました。

家を背負って歩くとき:地域性

会場から

家を背負って全国各地を歩く際に地域性ってありますか?みんな大体優しい?

村上

いや、そんなことないです。家を置いてくれる場所を探すときも、大体4軒くらい回って1軒OKならいい方です。2021年に奥能登国際芸術祭に参加して能登半島を歩いていた時は、全然断られなかったんですよ。お寺がめちゃくちゃ多くて、お寺同士が大体同級生で、「ここの次はここに行くといいよ」と教えてくれる事が多かった。その通り行けば珠洲まで行ける。でもそうなっちゃうとあんまり意味がない(笑)。

家を背負って歩くとき:人との交渉は自分の睡眠のため

会場から

家を背負って、人と交渉することは、人に認められたい、繋がりたいってことなのでしょうか?。

村上

それはあるかもしれない。僕はどこでも寝れるタイプの人間じゃないんです。レッツのシェアハウスに泊まるときも不安でした。その時はすごく酔っ払ってたから寝れましたが、普段は結構音に敏感で眠れません。「移住を生活する」は発泡スチロールでできた家なので、めちゃくちゃ弱いんです。発泡スチロールの家がぽんとあるだけでは、あまりにも心もとない。それよりは、塀がある中に家を置けた方がいい。自分の睡眠のために交渉したというのが大きいですね。

会場から

雨はどう凌いだのですか?

村上

実はこの家は3軒あるんです。1代目の時は雨漏りがあったんですけど、2代目では1軒目よりも軒を出したんですね。これだけで雨に強くなりました。

会場から

お家の中にいて孤独は感じないんですか?

村上

歩いているときは暇ですが、夜寝るときは幸せを感じていました。本当に自分の力で手に入れたものだからアパートで寝る時よりも寝床だと強く感じます。寝る時は本当に安らかに寝ていました。クセになりましたね。

自分の仕事は区切らなきゃいけない

会場から

家を背負って歩く生活にまた戻りたいとか思います?

村上

(家を背負うのは)めっちゃきついんですよ。そんなに大してやりたくはない。

「移住を生活する」が終わったきっかけは、2021年に金沢21世紀美術館で開催した展覧会です。歩く中でその日描いた家の絵と日記を展示しました。全ての日記を展示室の中に全部入れた時に、これで終わったなと思ったんです。一回終わらせないと、何をやったか検証できない。日記も、一日の最後に書きます。振り返らないとそれが良いものなのかどうかわからないんです。振り返るために一回区切らなきゃいけない。生活にしても、旅行にしても、仕事にしても同じです。始まりと終わりがあるから、終わった後に振り返ることができる。現代は、あまりにも世の中に区切りがないと思います。ひたすらお金を生み出して使うみたいなことをやり続けなきゃいけないから、いつまでもこの社会を検証できない。その中にあって、自分の仕事は区切らなきゃいけないと思っています。

システムの外を想像する

会場から

お話を聞いて、境界を超えていくというか外側に行くという感じをすごく受けました。自分は数年前に働けなくなり、社会から外された感覚があったんです。村上さんのやっていることは、固定概念の外側に行こうとしていて面白いです。人間を構成するあらゆる要素を取り除くと最後に残るのは熱なんだな、というのが僕の中ではすごく発見でした。すごくムカつくことを人に言われても、こいつは俺と同じ熱なんだなと思うと、なんか乗り切れそうです。村上さんはシステムの外側に出ちゃってるような感じがして、システムに対する反骨精神があるような印象を受けたんです。逆にシステムの良さに気づいたり、視点が変わったりしたことがありますか。

村上

本当にシステムの外側に行こうとすると、シベリアやアラスカで狩猟採集をしなければならないと思っています。僕は映画とか美術館とか好きだし、そういう営みを残すことができているシステムも、それがないと生きていけない感じもすごくする。例えばこの家を背負っているときは、生活が忙しい。場所を探して交渉して、とかやっていると、本当にあっという間に1日が終わるんです。本とか読めません。家賃を払うっていうのはやっぱり時間を買ってるんだなと思いました。

僕は生活の拠点が長野と東京と千葉の3つあります。1箇所だけにいると苦しいんです。家賃払ってアパートに住んで働くことをやりながら、千葉県には地面が凸凹の土地を持っていて、そこには自分で掘った井戸があるという事に想いを馳せる。それぞれの拠点に良い面と悪い面があって、絶えず身を置く場所を動かし続けるみたいなことによって正気を保っています。質問の答えになってるかわからないけど、自分を見失わないようにするには、自分がやってることをちゃんと理解しておく事が必要だと思う。システムの中だけに生きていると正気を失っていくと思うんです。ヘンリー・デイヴィット・ソローという作家がすごく好きなんです。彼は都市生活者で、政治のこととかやっている街の人なんですけど、森に家を建てて、森と街をめちゃくちゃ往復して生活している。行き来がすごく大事だったんだろうなって思います。

僕がことあるごとに思うのは、社会の全員が正気を失う可能性があるということです。最初から最後まで間違っている可能性がある。常に間違っている可能性があることを考えることで、やる気を出しています。

高木

村上さん、ありがとうございました。