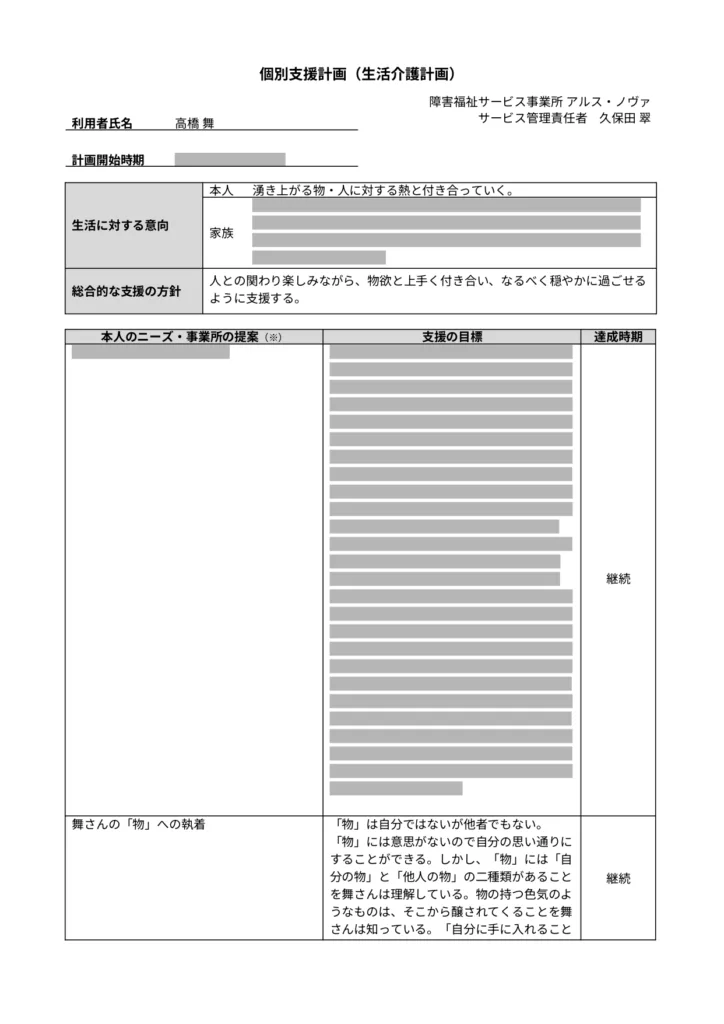

裏個別支援計画より――髙橋舞さんの場合

障害福祉サービス事業所では、”より良い”結果に向けた”計画”を作ることが、制度上義務付けられています。それが「個別支援計画書」。福祉の言葉で組み立てられることが常であるこの書類を、スタッフの曽布川さんは自らの言語で再構築し、パソコンの片隅に保存していました。「裏個別支援計画書」と名付けられたそれらからは、利用者さんの姿が、なにか小説を読むように浮かび上がってくるようです。今回は髙橋舞さんの裏個別支援計画書の一部を公開します。

舞さんの「物」への執着

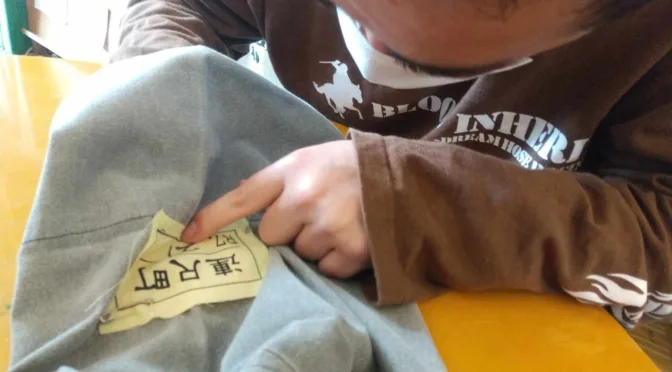

「物」は自分ではないが他者でもない。「物」には意思がないので自分の思い通りにすることができる。しかし、「物」には「自分の物」と「他人の物」の二種類があることを舞さんは理解している。物の持つ色気のようなものは、そこから醸されてくることを舞さんは知っている。「自分に手に入れることが出来そうだが、かといって自分のものというわけではない」そういう絶妙な位置に置かれているものを舞さんは見つけ出し、欲しがる。簡単に手に入れられたのでは価値がない。舞さんは「他人の物」を「自分の物」にするために、叫び、泣き、自身の眼鏡を投げ飛ばし、頬をひっぱたき、ときに周囲の人たちに暴力をふるいながら、文字通り「死に物狂い」を演じて見せる。その姿は、社会的に規定された「所有」の持つ境界線が、何によって引かれているのかを教えてくれる。その線を消去することは容易ではないのだ。舞さんの演じるそれは、時に儀式のようにも祈祷のようにも舞踏のようにも見える。

舞さんは欲しかったものを手に入れると、今度は保存の作業に移る。それを自身の持つ瓶のなかに詰めるのだ。瓶の中には、あらかじめパンパンに布が詰まっている。舞さんは、その中に手に入れたものを力づくで押し込む。その作業は鬼気迫るものだ。舞さんの心はますます狭くなり、不安を叫び、周囲の人を罵る。そうしている間も、物を詰める舞さんの指先は極限の力が込められて震えている。それはいつも、入るのか入らないのかのギリギリの線で行われる作業なのだ。なぜ舞さんはそうまでして物を瓶に詰めるのか。舞さんは何を保存しようとしているのだろう。推測するに、舞さんが保存しようとしているのは、物が持つその色気、「他人/自分」の境界線から醸されてくるその臭気のようなものなのだろう。一たび物が「自分の物」になってしまうと、物は変容を始める。時間が経てば、先程まであった物の色気は消えてなくなってしまう。そうなる前に詰めなければならないのだ。舞さんは常に必死だ。しかし、舞さんの努力もむなしく、物はたとえ瓶の中にあってもやはり色気は失せていき、それと同時に舞さんの興味もなくなってしまう。舞さんはまた新たな色気を求めて物色を始める。わたしたちは、舞さんの前にまた「他人/自分」の境界に立つ門番として、舞さんの前に立ちふさがらなければいけない。それは、舞さんがわたしたちに与えた役割なのだ。(曽布川 祐)