![〈トークまとめ〉第4回 ゲスト:西川勝さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1369-2-scaled.webp)

〈トークまとめ〉第4回 ゲスト:西川勝さん [ひとインれじでんす2024]

Day 1

聞き手:尾張美途

尾張 通常の意思決定支援会議には、普段の支援に関わっていない外部の人が入ることはあんまりありません。なぜ「いしけっていしえんかいぎ」とひらがなかというと、2018年に、外部の人が入っていろいろ討論をして、そして必ずしも答えを出さないといけないというわけではなくて、みんなで意見を出して考えていくということが主な目的の会議をしました。それを、普通の支援会議とは違う、アルス・ノヴァ流の支援会議ということでひらがなで「しえんかいぎ」としました。それもあって、「いしけっていしえんかいぎ」としました。それにどうしてもたけしくんの「いしけってい」というと、たけしくんの石遊びが頭に浮かんでしまったので、「石」も絡ませながらひらがなにしました。というのも意思決定支援というのを考える上で、たけしくんの石選びって外せないものなんじゃないかなと思ったんです。普段、たけしくんは散歩のときも石を選んで取っていくし、小学校に行くときもいろんな子がたけしくんに石を持ってくるんですね。すごい大きい石だったり、コンクリートのかけらみたいな小さな石だったり、中には枝を持ってくる子もいて、たけしくんが石を鳴らして遊ぶタッパーの中に入れていくんですね。たけしくんはそれをパッとはじかずに、ただひたすらに鳴らしてるんですね。それも彼の意思だなぁと思って。そういう石選びとリンクするところがあるなと思って、ひらがなのタイトルにしてみました。

◼︎西川勝さん自己紹介

西川 西川と申します。レッツとは10年くらいの付き合いです。もう67歳なんですけど、65歳になってからいろんな病気が分かってきまして、末期腎不全、透析をしないといけない。それから脳梗塞。それを調べているうちに肺がんが分かりまして、ステージ4ということで、半年も経てば命に危機的な状況にもなるということです。病人になってますけど、元々は看護師です。「ためらいの看護」なんてことを言って本も書きました。あまり自信満々の看護師じゃなくて、やる度にこれでいいのかなみたいな。ずっとためらい続けるみたいな人間なんですけど。ためらいの看護師が戸惑いの患者になったということです。元々僕は精神科にいましたので、認知症の人のことなんかもよくやっていたんですけど、認知症の人の家族の会の世話人をしていました。で、認知症ケアの研究者ということでしばらく大学の方にいました。その僕が脳梗塞になって、右脳の血流がかなり低下しました。スペクトっていう検査を見たら、脳血管性の認知症って診断がついてもおかしくない感じでした。それから腎不全も、元々僕は血液透析の看護師でして、自分が透析患者になるとは思っていませんでした。あと、ためらいのケアも結構一生懸命やっていたんですけど、きっちりと肺がんのステージ4になってですね。自分が看護をしてなってないのは統合失調症だけという感じです。残念ながら統合失調症は才能に欠けて今のところまだお目にかかっていません。

いわゆるケアの現場にずっといながら、何かためらっている、考え続けている。答えはないんですよね。で、答えがなくても、生きていける場所があるんですよ。哲学です。簡単に答えを出しちゃうと哲学にならないんで。答えがあるのか分からない、でも考える、というのが唯一許されるのが哲学です。臨床哲学という、大阪大学で始まったんですけど、人の話を聞く哲学がしたいと鷲田清一という人が言い出したんですけど、聞いているだけじゃ何を言っているか分からないですよね。でもそれが自分がしたい哲学だということで。臨床哲学に社会人になってから入って、それ以降ずっと臨床哲学を自分の立ち位置として活動してきました。だから、自称、臨床哲学プレイヤー。臨床哲学という学問のすごい知識・技術を持っているというわけではないです。臨床哲学は一言で言うと、一人では絶対できない哲学、相手がいる哲学。今日のいしけっていしえんかいぎも臨床哲学プレイヤーの立場から、みなさんと一緒に考えていきたいなと思います。よろしくお願いします。

◼︎たけしさんの紹介

尾張 たけしさんのことをよく知らない方もいらっしゃると思うんですけど、28歳の男性ですね。あとは側湾、重度の知的障害、自閉症。あと重いてんかんがあります。今回のテーマは「てんかんの手術をするのか?」です。

◼︎そもそも「意思」も「決定」も何か分かっていない

西川 今日僕は意思決定支援会議の知識・情報を伝達するというよりは、一緒に考えたいと思っています。まず分からないことをはっきりさせた方がいい。分からないことが何かということが分かると、分かりたいと思いますから。

まず、「いしけっていしえんかいぎ」とひらがなで書いてありますけど、漢字のテストでどう書くのか。尾張さんは「石」と書いたわけですけど、これは×にされますね。もう一つは「意志」、それから「意思」。そもそも「いしけっていしえんかいぎ」と言われたときにどっちのことか。「意志」と「意思」の違い、ちゃんと言えますか。これは行動に結びつくようなものになっているんですね。

もう一つは「知情意」。人の心の働きは、大きく分けると、知・情・意に分けられるってよく聞くじゃないですか。これら3つは綺麗に分かれるかっていうと、そんな綺麗には分かれないですよ。3つが渾然一体となって人の心を形作っているわけです。意思決定支援会議と言いながら、意思だけを、人間の精神の中の「意」だけをポンとと取り外して議論することができるのかというところがちょっと、ん?って感じです。この知情意という3つが複雑な絡み合いをしながら人間の心をや行為の根っこにあるのに、「意思決定支援会議」というのは「意思」だけを特別に議論できるように成り立っているんですね。意思決定支援会議のガイドラインを見ると知・情の部分もある程度は配慮しているようになってるんですけど、知・情をしっかり考えずに意思だけが独立して存在するようにした途端におかしくなっちゃうんです。

それに、知も情も心ですけど、体抜きにして心はないんです。体っていうのが抜けているんです。だから、体という議論を抜きにして、いわゆる精神機能の一部の意思というものを「決定」するという話。「決定」とはどういうことなのか。意思とは何なのかを議論せずに「決定」ということが可能かどうなのか。それは考えてみれば分かるわけです。みたいな感じで、本当は分からないことがいっぱい含まれている。

意思決定支援会議と言われると、なんとなく、相手の意思、やりたいっていう気持ちについて決めるっていうことだよね。それをみんなで決めて、この人のためだって大きな顔して言えるような決め方すればいいじゃないか、みたいな証拠を示すやり方をしようとする。そのためには、厚生労働省が出したガイドラインに沿ってやろう、国が決めたものなんだから、という形で手続き論に話が進んでしまう。でも、本来は意思についてよく分からなかった、決定できるものなのかどうかもよく分からなかった。抜け落ちている議論がたくさんある。それを、分からないことがたくさんあるということをまずは自分の中にしっかり留めておいて、いろいろ議論していきたいなと思います。

◼︎今日の「会議」は「私の会議」ではなく「私たちの会議」

西川 それからもう一つ。今日の会議は「私たちのいしけっていしえんかいぎ」と相談して決めたんだよね。普通、意思決定というのは「私」が主語になります。「私たち」が主語になることはほとんどない。でも「私」と「私たち」というのはどう違うのか。「私」が複数いれば「私たち」になるのか。「私たち」の「たち」には一体何が含まれているのか。考えてほしい。単なる複数なのか。それとも「私たち」が複数ある中の共通の属性で区別するのか。例えば「私たち日本人」と言うと、日本人じゃない人は「私たち」から外れてしまう。みたいな形で、何かの縛り、例えば属性、能力、所属している組織、そういうもので「私たち」を議論するのか。それとも向いている姿勢、例えば嗜好性において議論するのか。「私たち」の「たち」の共通性を一体どこに求めるのか。「私たちのいしけっていしえんかいぎ」で今日僕たちが議論するときの「私たち」が一体何なのかというのをまず考えてみたいと思います。

それから今日はたけしくんの事柄について話し合うわけですけど、本来はたけしくんの自己決定を尊重する。じゃあ、「私たち」というのは、たけしくんとどういうところで共通点があるのか。「私たち」としてここに参加しているのか。いや、たまたま来てるだけというのか。自分はたけしくんの直接の介護者ではないけど、障害者に対するケアということで常に自分の仕事として考えているという人もいるかもしれない。自分が「私たち」の一員としてこのしえんかいぎにどういう構えでいるのかを考えてほしい。そしてたけしくんのしえんかいぎに関わったときに、関わったことによって自分はどういうことを引き受けるのか。いしけっていしえんかいぎに参画する自分の意思を考えてもらいたい。

◼︎本日のいしけっていしえんかいぎの課題

西川 今日はものすごく具体的な課題が与えられているんですよね。

尾張 そうですね。てんかん手術のことです。たけしさんはてんかんが頻繁にありまして、硬直して尻餅をついたり後ろに倒れたりすることがあって、それだけでは命に別状はないんですけど、転倒によって危険な状態になりうることが支援中に頻繁にあります。これまで薬を調整してきてはいるんですけど、パタンと腰をついてしまうようなことが続いていて、今までかかっていた先生のところからセカンドオピニオンということでてんかんセンターに行って、手術するという方法もあるよと言われました。それは、脳梁という右脳と左脳を結んでいるものをカットすることによって硬直して倒れることを減少させる効果があるという手術の提案でした。すごい効果が出るのかというのは人によって違ったり、手術による感染症などのリスクもある。ただ今までよりは大きく硬直を起こすことは減るよということでした。

で、今は薬を変えて若干落ち着いてきていて、様子をみましょうということになっています。手術では麻酔を使ったり頭を切ったりボルトを埋め込んだり、体にも負担がかかる。それに、私たちはいろいろと考えているけど、たけしくん自身はどうなのか。

◼︎患者の権利が蔑ろにされてきた医療

西川 僕も脳梗塞なんで、普通は手術を勧められるんですね。で、僕は断りました。もう末期癌なので、手術したところで3ヶ月で死ぬかもしれないし、そんな頭を割る気ありませんわということで。それでやめでおきましょうということになったんですけど。

基本、医療は患者の同意なしに手術することはできないんですね。ここで、『選択の科学』という本を紹介したいと思います。この中にですね、こんな事例が紹介されていました。「1905年に衝撃的な事件があった。プラットという名の医師が、てんかんを患っている女性患者に簡単な手術をすれば病気が治ると告げた。だが、患者が麻酔で眠っている間、ホルモンレベルを安定させ、発作を抑えるという目的で、子宮と卵巣を無断で摘出してしまったのだ。医師は信頼を著しく侵害したとして訴えられ、有罪判決を受けた。」まあ当たり前ですね。「しかし、患者の意見や自己の身体に対する権利がこのような形で無視されるのは、当時珍しいことではなかった。第二次世界大戦後になっても医師たちは勝手なことをやり続けた。」といろんなことが書いてあるんですけど、これは僕自身の経験でも山ほどあります。精神病院に勤めてましたので、優生保護法の適用になるんですね。医療というのはある意味、医療者側が正しいと思ったことを患者の同意なしにやったりする。これはパターナリズムって言います。これはヒポクラテスの時代からあります。医者が父親、患者が子どもなんです。子どもは知識もなければ判断力もない。子どもにとって最善のものは何なのかということを判断して実施できるのは父である医師であるということで、パターナリズムというのは親が決める、父親が決めるということなんです。これがほとんど1970年代くらいまでずっと続いていたんです。

僕は癌だということはあっさりと病名告知されて、予後の告知までされましたけど、僕が看護師をやっていた頃、僕がターミナルケアに関心を持ち始めた30年前では病名告知されていません。癌だと言わずに癌治療をするので、嘘であるわけですね。嘘をついた関係で患者との看護関係、医療の関係が成り立つのか。それは無理やり成り立つんです。患者は嘘をつかれているとわかってても、医療なしでは生きられないから我慢する。そんな時代が長く続いたんです。でもそれではあんまりだということで、患者の病気の情報は患者の財産だ、だから患者に渡さないといけないとなった。これは患者の運動が実を結んでこういうふうに変わったわけですけども、一方で、日本の医療、特に精神科医療は患者の人権を無視してると、国際的には強烈な批判があったんですね。今回の意思決定支援もその流れにあります。

障害者の権利擁護の条約に日本は批准しているんです。批准したにもかかわらず国内の法整備をしてない、どういうことやと国連から非難された。それで慌てた厚生労働省や国の役人たちが、法整備、ないし実施していますということを国際社会に証明するために一生懸命やっているわけです。だからガイドラインを作って、書類の山を集めようとしている。ケアの中にある嘘やごまかしをなくして、本当の意味で、対等な人間関係で「私たちの」と言えるような介護・福祉・医療が実現するために考えているのではなく、行政責任を全うするという形で始まっているわけです。言ってみたら非常に動機が不純。でも、それでも全く情報なしに医師の思い通りの医療を受けていた時代よりはちょっとマシになった。時代はいい方向に流れつつあるかもしれない。でもこれを本当に自分たちのものにしないといけないというときに、意思決定支援会議のありようにみんなが参画する意図や構えがそれを保証するんです。意思決定支援会議の中身や手続きは保証してくれません。会議に自分たちが関わるということにどういう意味があるのかを今回は考えたい。

◼︎意思決定支援会議に家族が不在であることをどのように捉えるか

西川 特に僕が思うのは、普通ならば必ずいるであろうお母さんがあえて参加されていないことです。このことをみんなはどんなふうに捉えるのかっていうことを考えてもらって、少しずつ意見を出してもらいたいと思います。いきなりは難しいかもしれません。例えば僕の妻にね、話したんですよ。自分の子どもの病気について、母親である自分にとっても、自分の子どものことだからこそ決定しにくい。生死に関わるような重大な決定を、我が息子であっても、息子じゃない自分がするっていうことの重責に耐えかねない。だから誰かに任せたい。本当なら、ちゃんとした医者なら、一番分かってるのは医者なんだから医者に任せたらいい。でも医者は今、引き受けてくれないわけです。パターナリスティックなところから降りちゃって、あんたが決めなさいって丸投げしてるわけですね。情報をあげます、分からんかもしれんけどっていう形です。で、やっぱり母親やから見なきゃいけないって言われた時に、当然その決定に参画した親がその後も面倒を見るっていうことが前提になってるわけです。そういう人間だから意思決定を代わりにしてもいいよっていうのがみんなの理解なわけです。そうすると、母親はそういう介護のキーパーソンから離れることができない。その意思決定支援会議に母親として、キーパーソンとして参加したらもう降りることができなくなっちゃう。そうすると親なき後の介護っていう問題を自分がますます深刻なものにしてしまう。その時に、親はいつまでも見れるわけじゃないんだから、今見てくれる人たちが関わることによって、その人たちが親なき後を引き継ぐっていう構えで、会議に参加したらそういう風に変わるんじゃないか、どんどん広がっていくんじゃないか。親が会議に出てたら、あくまでもやっぱり大事なことは親の決定を優先してやろうってなる。やっぱり介護するという責任においても親が1番っていうふうになって、あとは単にアシストするだけになって、周りの人たちがケアの主体にならない。だから、それこそ自分の息子の世話を世間に広げる、私じゃなくてもこの子は生きていけるっていうような社会を作るためには、私がいないことの方が大切だと考えられるんではないかと僕の妻は言ってました。母親として考えると、最後まで面倒を見たい、でも自分も限りのある寿命を持つ人間なんだから最後までは見れない、その時に他人こそが大切になってくる。「他人たち」が大切になってくる。誰か1人じゃなく、いろんな人たち、親でもなく兄弟でもない人たち。だから、できるだけ多くの人たちが意思決定支援会議に参画すればするほど、その人をその後を支えていく人たちの層の厚みは広がるはず。だから本当は、意思決定支援会議の時にはその親や兄弟という重要他者を入れないというガイドラインはないです。むしろそういうのを絶対外しちゃいけないというふうになってるのが普通の考えなんですね。今回あえて翠さんは自分は参加しないという道を選んだわけですけど、その時にこの支援会議に参加された親以外の人たちに一体何が託されているのかということを、受け手としてちょっと考えてみてもらいたいなとまずは思ってます。

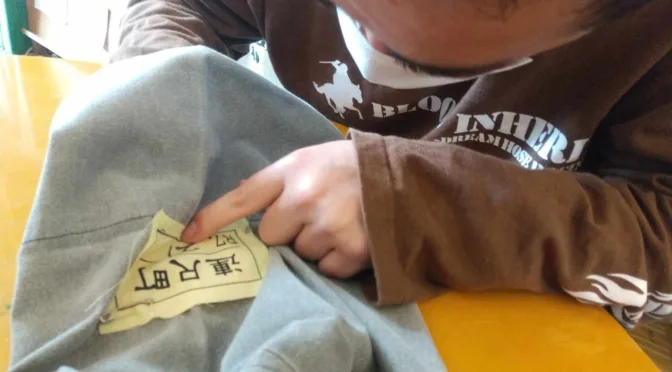

◼︎会議には上がらない日常的な意思決定―たけしさんの金髪

尾張 あと、大きな決断をする時にやっぱり意思決定という話が出てくると思うんですけど、西川先生がおっしゃったのは、大きい決断だからすごく悩んでるけれども、今までたくさんのことを意思決定してきたはずだと。で、それを見つめ直す、思い返してみることが今の決定に繋がっているはずだっていうふうな話もありました。

西川 僕、1つ聞きたいのはね。僕ね、茶髪にしたいなって思ってんですよね。やったら似合うかもしれないと思うんですけど、意思決定できないわけです。今の家族、今の僕の知り合いでは、その意思決定支援をしてくれる人が皆無なわけね。でも、たけしくんは鮮やかに茶髪になって、クラブとか、茶髪が似合うところに行ってデビューされてるわけでしょ。これ、すごいなと思って。だからあれもね、言ってみたら、脳梁切断術と同じ、身体に対する変化ですから。身体そのものも変わるし、生活も変わるし、人生も変わるわけです。あれはたけしくんが茶髪にしてほしい、あそこに連れて行ってって言ったわけではないと思うんですね。きっと周りの人たちが意思決定支援をしたと思うんですけども。その話、是非聞かせてもらいたいです。

尾張 あの茶髪に関しては、主に私とテンギョークラさんという方と一緒に決めてですね。みんな、今は美容室に来てもらって切ってますけど、その時にみんな大体坊主で真っ黒なんですよ。で、まあ、通常の若い男性だったら、私もそうですけど、1回は茶髪にしたいもんじゃないですか。それこそ利用者さんの坊主だって、誰が決めてるのって言ったら、やっぱ親子さんなんですね。

西川 そっか、そういうことね。

尾張 そう。茶髪はたけちゃんだったら絶対似合うと思って、私は茶髪を勧めたんですけど、テンギョーさんは絶対金髪がいいと。そういう話し合いをして、一応その時は、お母さんに「金髪にしますけどどうですか。絶対似合いますよ」と話をしたんです。それで、起きてる時だとたけしくん、絶対嫌がって薬品が散らばっちゃうから、寝てる時にやりましょうとなって、「お母さん、たけしくんが寝てるタイミングでやらせていただきます」というふうに言って。だからその時は、今日やりますとは言わずに、寝てて今だなっていう感じでやったんですね。一応お母さんから茶髪にする脱色材のお金を出してもらったんですね。でも、金髪の息子にはお母さんはびっくりしてた。だいぶショックを受けていて。事前に話をしてたものの、やっぱり金髪の息子には親御さんはびっくりするんだなっていうことをその時に私は学んだんですよね。

◼︎選択を迫ることが負担になる場合もある

西川 それって面白いですよね。面白いだけじゃなくて、どういう意味があるかっていうことを考えていきたいんですけど。できるなら人に決めてもらいたい、自分で決めたくないって思う事柄もあるわけですね。今回、僕、病気になっていろんな意思決定を求められることがたくさんありましたけど、自分で決めたくないっていうことが山ほどありましたよ。ていうか、医療の場合、選ぶってインフォームドチョイスって言ってるけどね、嘘です。するかしないかだけです。しなきゃ病院から出ていく。癌治療でも、嫌って言うと、お世話になりました、出口はあちらですみたいな感じになっちゃう。でもその時やはり「します!是非してください」っていうふうにはならず、嫌だと言わなかったっていう形での意思決定が通ってしまうんです。だから、具体的には何をしたいっていう意思決定だけじゃなくて、したくないっていう意味の意思決定もあるわけです。

それに、ものすごい多数の選択肢があって、それを全部決めなさいと言われた時に、それは自分の自由と思うよりも、かえって猛烈な負担、過剰な負担に感じられてしまう。ジャムの試食が20何種類ある売り場と6種類しかない売り場、どちらの方がジャムの売れ行きが良かったかって、6種類の売場の方がたくさん売れる。マジックナンバーってあって人間の認知的な能力っていうのは、7プラスマイナスぐらいしか判別できないわけです。6つだとこの中からどれかっていうふうに選ぶことができて、自分が選んだと思えるわけです。20何種類あると自分が選ぶためにはものすごい比較対象の努力をしないといけないし、よしんばやったところで本当にそうだったのかなと自分の評価に自信が持てなくなってしまう。自分の無力感とか自分の無能感を思い知らされてしまう。自己決定が私に対して与える悪影響っていうものに、あまりにみんな無頓着すぎる。選択肢が多ければ多いほど、その人の選ぶ自由が拡大すると我々は勘違いしてる。それが資本主義的な経済と相まってどんどん選択肢は増えるんだけれども、でも選択肢が増えたことによって本当に満足度が上がっていくのか、自己決定感っていうものが強まっているかというとそうじゃない。ある意味、ある程度絞られた選択肢になった方が自分が選んだんだっていうような自己決定能力に関する自信と、自分が選んだんだっていうような気持ちが強まってくるんですね。で、実際に行動に対して満足度が増えるっていうのは社会心理の中で次々と明らかになっていく。

そうやって考えるとですね、選択を自分がしなければならないというのは一種の脅迫観念になるのかもしれない。個人主義っていうか、個人が自己決定、自立する個人でなければ意味がないとするような、アメリカ的な価値観に生きてる人間にとっては、選択肢がたくさんあろうと何があろうと、自分が決定することが1番意味があるっていうことですけども、そうでない場合、自分が決定しないということの方が知恵ある行動なのかもしれない。誰と結婚していいかわからない、もう恋がしたいわ、結婚したいわと思ってるけど、いい人がいないのよっていうようなことを考えないで、仲人さんに勧められる、お任せするみたいな。昔はそうだったわけですけど。今は恋愛してお互い結婚しましょうっていう両性の合意抜きにした結婚って意味ないと思われがちですけど、昔の見合いはそうではないです。タージマハルっていうインドの宮殿ありますけど、あれは王様が見合いでもらった妻の思い出を忘れないために作った宮殿なんですね。もう世界で1番愛してる、でもそれは見合いで決まった。要するに、そういう結婚みたいな人生を大きく変えるイベントであっても、自分の決定に重きを置かない文化っていうものもあるし、幸せになるなり方も、結婚したことを幸せのゴールと考えるか、結婚してからの2人が幸せを作り上げていくものだっていうふうに、後に物語を持っていくのかで、幸せの位置づけまで違うわけですね。だから、単純に選択を自分がすればいいんだっていう前提も若干疑ってかかる必要があるかもしれない。

この時に、たけしくんができない選択を、周りが考えることに一体どんな意味があるんだろうとか、お母さんがいないのに考えてどうするんだろうっていうことを考えるだけではなくて、決定を依頼される、選択を依頼されるっていうことの意味をどういうふうに自分たちが受け取るのか。他者の人生に関わる決定や選択を委託されるわけですね。委託された自分は、本来自分はする必要のないことをしているのか、それとも他者の選択を依頼されたっていう何か1つの大きな出来事が自分の中で今起きつつあるのかを考える。自分が他者とどういうふうな関係の中で生きるのかっていうことは皆さん自身に問われる場合にもなるわけです。だからそれに対する答えを考えないといけない。たけしくんがどうするこうするっていうこともものすごく目に見えやすいような結論のように思えますけれども、その前に自分がこれにどの構えで参加するっていうことをちょっと考えてもらいたいんですね。

僕は相手の苦しみっていうものをなんとか和げて、できるだけ喜びを与えるっていう仕事がケアだと思っています。選択することが本人もしくは家族にとって自由というよりは非常な負担であって、その後の後悔に継ぐ後悔やためらいをずっと感じ続ける人生がもう目に見えているような選択を本人に渡すよりは、それを引き受けましょう、私たちが考えましょうってすることはもうケアになるいうふうに思っています。ケアする人間として、支援という形ではあるけれども、他者の意思決定に入っていこうとするのかどうなのかいうことですね。ケアとこういう意思決定支援との関係性をどう考えるのか。自分とたけしくんを切って考えるのか。それともたけしくんと自分とは社会の中で生きているっていう私たちの「たち」の共通点をやっぱり持ってるんだっていうふうにして、私たちの「たち」としてそれを引き受けるのか。ここはね、とりあえずは考えてみないといけないかなと思います。

◼︎てんかんの手術は本人のためなのか、支援者のためなのか―本来は両者は切り離すことができない

尾張 私はたけしくんと一緒に過ごす側として、てんかん手術を考えるというか。やっぱり普段たけしくんと接していて、いつどこでガクってなるかわからないっていうのを考えながら散歩したり、遊んだりするというのがすごく難しいというか。やっぱり急にガクってなった時に支えられないから、階段の登り降りとかもピタってくっついてないと不安なんですよね。でもそれってたけしくんはやられたいのかな、絶対嫌だろうなって思うんですよ。私自身がそういうのが嫌なタイプですから。ずっと触って誰かついてるっていうよりも、たまには伸び伸び過ごして、行ったり来たりしながら、それをちょっと離れてただ見守るっていう時間は彼にとってはいいんじゃないかなって思うので、手術に対して賛成とまでは言わないですけど、なんとかなるといいなと思っています。

西川 たけしくんの状態がどうなるかっていうことももちろんあるけど、手術によって自分とたけしくんとの関係、ケアのあり方がいい方に変わるだろうということですね。今のままだとこれはたけしくんにとっても私にとってもいい関係とは思いがたいっていうことですね。

来場者 今のすごく面白かったんですけど、ケアしてる者が介護者として、転倒するというリスクを負いたくないから、手術してもらったら少し私たちが安心できるというふうに聞こえてしまいました。

西川 リスク管理のケアなのか、それとも想像的なケアなのか。で、今はどうしてもリスク管理の方に重点を置かざるを得ない状況にある。でも、てんかん手術をすることによって発作が軽減すれば、リスク管理の責任というものを軽減してより想像的なケア関係に注力できるっていうふうにも理解できます。

尾張 自分の不安を減らしたいから手術させたいんじゃないかっていうふうにも取れるってことですよね。

西川 うん、それはあると思います。あのね、たけしくんの病気が治るっていうのは、たけしくんだけが良くなるんじゃなくて、周りも楽になるんです。確実に。たけしくんと周りの人は切れてないですね。あくまでも切れてるんだと考えると、関係がなくなっちゃって、辛くなるのも良くなるのも彼だから、彼自身のことであって、彼が彼だけで決めれるべき問題だっていうふうになっちゃうんです。彼が病気になれば周りの人も普通ではいられない。彼が痛めば僕たちも痛むっていう関係なら、彼が痛むことと自分が痛むことは同程度に深刻な問題になるわけです。

来場者 手術そのものの有効性とかに対する評価の問題だと思うんですよね。僕の中では今、手術そのものが病気に対しては効果的に働くかもしれないけど、彼の人格そのものに対してもメスを入れる可能性があるんじゃないかな、そういうことも含めて考えないといけないんじゃないかなと思っています。

◼︎生きる次元には生命・生活・人生があるが、患者にとって特に重要なのは人生

西川 lifeっていう英語がありますけど、日本語に訳すと生命とも訳せるし生活とも訳せるし人生とも訳せる。僕たちが生きるっていうことの次元にはこれがあるわけ。生物学的な生命の情報から言うと、てんかん発作っていうのは脳の局在的な発火が全体に及んで、それが原因で全身の強直性につながるというレベルの話ですね。それから、手術で脳梁離断術をするっていうのはこの生物学的生命のところにまで介入する対処する仕方。これについての専門知識は医学で、実施者は医療者です。でも、生命だけじゃなくて、人は生活するわけです。生活というのは、生命があることは当たり前なんです。でもそれがイキイキと活動している。生きるっていうことの中に暮らしが含まれるんですね。暮らしがどういうものなのか。でも日々の暮らしだけじゃなくて、人生としてどうなのか。言ってみたら、生命的に問題ない、衣食住にも困ったことはない、でも人生として自分は喜びのある人生なのか。自分の人生を肯定的に考えられるのか。もしくは他者から認められるのか。これによってすごい変わってきますよね。生命は生きてるか生きてないかです。これは自然科学的な自然法則に従います。生活は人間社会ですから、社会の慣習だとかそういうものに非常に影響を受ける。でも人生というものは一体何なのか。たけしくんがてんかん手術を受けて失敗した、発作は減ったけど生活のレベルは変わらなかったという時に、やっぱりてんかん手術したことは人生で間違いあったと思うのか、人生に無駄はないと思うのか。一生懸命介護してもちっとも良くならないという時に、関わったことをどう思うのか。

で、特に生活の部分っていうのは、たけしと生活研究会とかで色々議論されてるんですけど、今回は、生命の部分と人生の部分に関わるような問題設定になってきてるわけです。でも生命のところに関しては僕たちにはできないですよね。脳外科の専門医でもある程度の確率でしかできない。今いろいろガイドラインで出されてるのは、要するに治療の基本的なものに即した治療方針なのかどうなのかを見るため。やっぱり専門知識でもって医療からの提案については評価するべきやと思ってるんですけど、それは素人にはできません。知情意のやっぱり知の部分というのはかなりの巧妙なものなわけです。今回の場合でも、脳手術についての医療上のメリット・デメリットは、医者が手術するかしないかを決める時の判断にはなるでしょう。で、大切なのは何かって言ったら、やっぱり生活、人生のところです。そして一番影響が長引くのは人生です。人生において自分は誤ったって思うと、もう取り返しがつかない。だって1回だけですから。でも生活は毎日あるわけです。生活って変わることできるんです。

◼︎直感的な判断と熟慮による判断

西川 選択の締め切りが近いのか遠いのかでもだいぶ違いますよね。で、判断する時にも直感的な判断っていうのは、大体自分の経験が根っこにあるわけです。でも、熟慮っていうのは論理的にやるので、あれこれ情報を調べてきて、いろんな方面から考えるので、すごい時間かかるんです。でもさっき言ったように、選択肢が増えるので必ずしも正しいとは限らない。人間の認知能力を超えてしまう場合もある。でも直感の場合はうまくいった経験が根っこにあるので、なんとか生き延びる本能みたいなもんですね。それは大抵間違いないわけです。それの積み重ねで生き残ってきてるわけですから。そういう直感的な判断と熟慮による判断のどちらが適しているのかっていうことも難しいですね。

◼︎選択はアート―新しい時代や社会を作るきっかけになりうる

西川 選択と意思決定は似てるようで違うんですね。で、選択に関しては科学が成り立つっていうようなものが多いですね。『選択の科学』には、「選択っていうのはアートなんだ。なぜなら選択は想像するから。」というようなことが書いてあります。ただ、選択にはバイアスがあって、する選択としない選択がある。例えば、手術をする選択としない選択では、同じぐらいのリスクを示されたら、論理的根拠じゃなくてバイアスで選択する傾向が人間にはあります。だから、人間が考えて自分の意思で決めてるように思っても、様々なバイアスの影響の中で人は選択しているので正しいとは限りません。

例えば、ALSという病気があります。呼吸器が麻痺した時に人工呼吸器をつけるかつけないか、患者さんに自己決定してもらうわけですが、しないっていう人が結構いるんですよね。人工呼吸器をつけたら家に帰る。家に帰ると家族が面倒を見ないといけないけど、家族にそんな迷惑をかけれない、家族も私にはできませんということで、人工呼吸器をつけませんっていう決定をした人がいるんですね。で、その人を支援する人たちが集まって、結局そのALSの人を病院から退院させて、地域で1人暮らしを始めさせたんです。全身性障害ですから24時間1年365日介護・介助が必要です。そのために行政と掛け合って、ヘルパーを組織しました。みんなボランティアです。その時にケアワーカーたちは、人工呼吸器をつけないってあなたは言ったけどこうやって病院から出て自立生活を支援するためにみんなが集まってきた、人工呼吸器つけないっていう判断はないでしょうって迫ったわけです。それで、彼は病院から退院して、離婚して1人暮らしになって、自分の友人たちで組織した介護のグループで1年365日1日24時間の介護を受けながら、今単独で自立生活をやっています。だから、自己決定を変えたのはケアワーカーたちです。それも1人2人じゃなく、組織として、ALSの在宅を支援するNPOを作るという形で将来的なことも約束して実際に活動し始めるわけです。社会を変えていく、それの先頭に立つのあなたです、人工呼吸器つけませんなんてこと言ってる場合じゃありませんっていう形で。そのために家族と別れるという大きな決断も彼はした。それに伴って周りの人たちも単に介助するだけじゃなくて、自分の人生も変わってくるわけです。それはもう人生だけじゃなくて、社会まで変えていくような力になりますから。だから選択はアートだっていう、1つの選択が新しい人生、新しい社会、新しい時代を作るようなきっかけにもなりうるんです。単純にサイコロをふって奇数が出るか偶数が出るかなんていうような直近の結果にだけ目を奪われるんじゃなくて、それが及ぼす様々な影響みたいなもの、可能性みたいなものについての想像力を働かすとやっぱりこれはアートだなという感じがします。アートを基幹に置いているレッツにおいて、選択をアートとして考えて、想像的に捉えるような見方っていうのもあっていいんじゃないかなと思いました。

◼︎選択のプロセスと家族の納得が重要

ササキ 今は手術しないっていう決断をしたので、喫緊の選択を迫られる問題じゃなくなったんですけど、僕がたけさんのてんかん手術の選択について一番に考えたことは、それどう選ぶかっていうこと、その選ぶプロセスをどうするかが大事だっていうことでした。家族とかあるいは特定の支援者だけが決めちゃうんじゃないことをどう作っていけるのか、いろんな人と決めなければいけないんだっていうことをすごく思いました。ただ同時に、家族がある程度その選択に納得してることも必要だなとも思って。というのは、たけさんの人生はこれからも続いていく、たけさんが介助者たちや友達と生きていくことはこれからも続いていくんだけど、その時にここでした決断を家族が納得感を持てないでってことは、今後、たけさんがいろんな人と関わっていく人生にあんまりよく影響しないだろうなと。家族もそこでいろんな人とともに納得するってことが大事なんじゃないかと思いました。あとたけさんの友達的な人も一緒に決めないといけないなって思ったんですけど、僕の反省でもあります。なかなかそういう人を巻き込んで話をするって機会を作れないまま、ある一定の答えが出たという現状です。

◼︎準備や操作のための選択よりも今どう対処するかの構えが重要

来場者 僕自身は手術なんかしなくていいじゃんと思ってるんですよね。僕、看護師なので、今てんかん発作が起きても対応するし、命に危険が及ぶことはないように看護します。だからいつ起きてもいいよと思います。起こさないために予防的にずっとそばにいるだとかはしませんし、そんな予防的に手術なんかしなくていいじゃないかと思ってますね。それから、その選択が幸せを約束するのかっていうよりも、どんなことがあっても幸せにしてみせる、てんかんを起こしても死なせない、ケアし続けるっていう構えがあれば、別にあれこれ悪いことを考えてなくてもいいかなと思ってですね。てんかんが起きた時にどう関わるかが大切で、てんかんを起こさないことが大切だと思わない。てんかん発作を何度も繰り返す人生でも、そのたびに周りからきちんとしたケアを受けていたら、てんかん発作のある人生が不幸だとは思いません。幸せってそんなあらかじめ計画して操作できるものっていうふうに思ってないところがあります。

—————