![〈トークまとめ〉第6回 ゲスト:伊藤亜紗さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/48da1e8ea2454f7761e591f75106b6fe-scaled.webp)

〈トークまとめ〉第6回 ゲスト:伊藤亜紗さん [ひとインれじでんす2024]

◼︎伊藤さんの紹介

ササキ 伊藤さんは美学者として、視覚障害のある方など、特性のある体を持つ人がどのように世界を捉えるのかという研究をされてこられています。ここ2年ほどは東南アジアにリサーチに行かれて、違う文化圏の日常生活の中で、特にケアに関して、どういうやりとりがなされるのか研究をされています。

◼︎レッツに滞在した感想と今日の目標

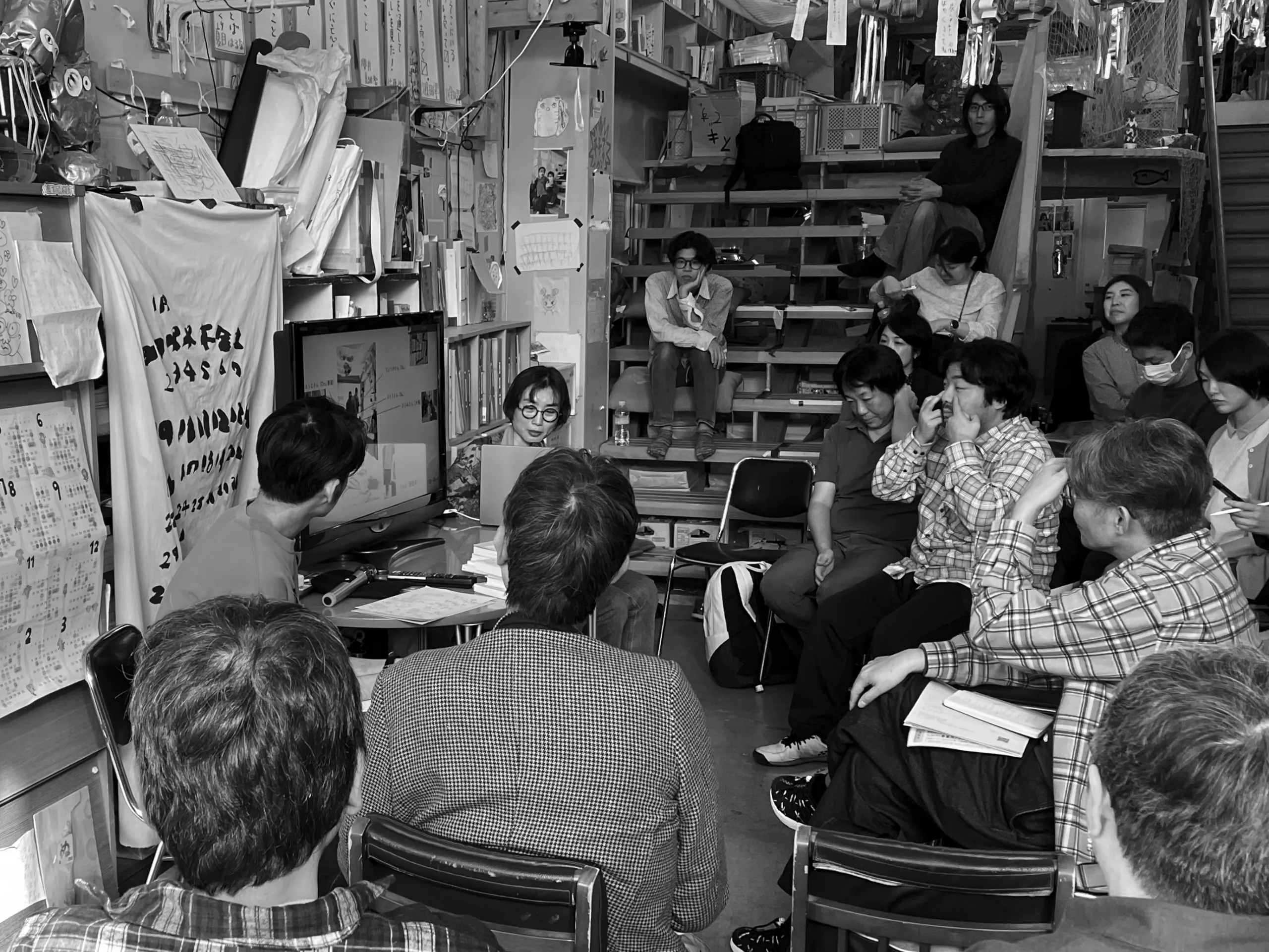

伊藤 失礼だと思いながらも、研究と称して、そこにある体の動きに引き込まれ、ついつい見てしまうんですよね。昨日今日と2日間滞在させていただいたんですけど、情報量が多すぎて、まだ消化しきれておらず、このレッツワールドから距離を取れていない感じです。ちゃんと言語化ができてないんですけど、一緒に考えていただけたらと思います。

昨日10時にここに到着して、お昼ご飯をいただいて、その後、お昼休みの12:30〜13:00ぐらいの間に2階ですごいミラクルを目撃したと思っていて。その動画があるので、皆さんで一緒に見ていただいて、分析できたらと思っています。

◼︎昨日2階で目撃した場面の動画 〜バンドメンバー紹介

伊藤 私、昨日の夜からこの動画を100回くらい見ています。何度見ても面白い、でも何度見ても分からない。音楽のライブみたいで、一体感があるというか、音や行動を通して曲を作っているように私には見えたんですね。

(写真を見せながら)彼らのセッションを勝手にバンドと呼ばさせていただいて、そのバンドメンバーを紹介したいと思うんですけど、まずボーカルがりょうがさんという方です。マイクを持って歌っていらっしゃいました。午前中は歌ってなくて、私と一緒に滞在した知人に注文して絵を描いてもらっていたんですけど、お昼休みの時間はボーカルでした。

ドラムがるうなさんという方で、後半から私には番頭さんに見えたので、心の中で番頭さんって呼んでいました。番頭さんは、このときはドラムだったんですけど、午前中は逆にボーカルでした。流れる音楽に合わせてマイクを口に突っ込まんばかりの勢いでずーっと歌ってらした。あと、めちゃくちゃ几帳面に漢字を書いてましたね。

そしてベースが佐藤さんでした。あとでその時のことを伺いたいなと思っています。

座っているのがさとみさんで、私の中では大福さんっていう呼び名になってるんですけど、すごく体が柔らかくて、ゆらゆら体を折りたたんで音楽に乗っているんです。上半身が下半身にめり込むくらい折りたたんでいて、大福みたいだなと思いました。あと、身だしなみを気にしているのか、ドラムの金属の部分に映り込む顔を覗きこんでいました。

真ん中にたけしさんがいて、立ったり座ったりしながら、足元にあるチラシを破っていました。あと、叩く仕草もしていて、チラシの山を誇らしげに見せているように見えました。

それから、Tさんっていう方は私の中では配達員さんなんですけど、カメラを持つ私の前を何往復もしていて、物を配達しているように見えました。

◼︎動画鑑賞〜言葉を使わない繊細な会話

伊藤 その動画をまずは見ていただこうと思います。曲はアンパンマンのマーチだと思います。

(動画を視聴)

番頭さんが結構前から太鼓を叩く準備をしてるんですよね。で、りょうがさんの「うーぱんで」の声で、番頭さんは太鼓を2回叩くんです。2回目の「うーぱんで」の声にも太鼓を2回叩く。そして2度叩いたら、番頭さんは片足で太鼓を蹴って片付ける。でも3回目の「うーぱんで」には番頭さんは応じないんですけど、カメラの後ろで音が鳴っているんです。たまたま工事の音が入ったのか分からないんですけど、奇跡的に誰かが応答しているんです。

それに、番頭さんが太鼓を叩くと大福さんが後ろに倒れて、たけしさんは手を叩くんですね。番頭さんの太鼓でみんなが反応しているようなんですよね。

そして、最後にりょうがさんが「アンパーン!」と言うとみんながにっこりするんですね。

シンプルに言えば「グルーブ感」とか「一体感」かもしれないですけど、細かく見ていくと繊細な言葉を使わない駆け引きとか会話みたいなものがあるんだろうなと思います。

◼︎動画のセッションについて伊藤さんからスタッフに質問

伊藤 ここで佐藤さんに教えていただきたいんですけど、昨日はたけしくんの担当だったんですよね。だから、背中でたけしくんのケアをしてる状態ですよね。

佐藤 そうですね。

伊藤 この時、たまたまたけしさんがいい状態だったんですよね。

佐藤 そうですね。午前中、うんちもスッキリ出て、ご飯もしっかり食べて、絶好調でした。この日は偶然、久しぶりに担当だったんですよね。で、たけしくんが「久しぶりじゃん、何かやれよ」って感じだったので。「(楽器を)弾けよ」「弾くなり、叩くなり、音楽やってくれるんでしょ」という顔をすることは昔からあるんですよね。

伊藤 アンパンマンのマーチはこのバンドでは定番なんですか。

佐藤 いや、バンドというのは存在しなくて、りょうがくんがカレンダーの前でウロウロしていたので、マイクを持たせたら語り出してくれた。マイクが好きな時と好きじゃない時があるんですけど、この日は喋ってくれたので、たけしもやりたいだろうなと思って、「よし、音楽やるぞ!」って感じになりました。

伊藤 番頭さんはなんであそこで太鼓を叩いてたんですか。

佐藤 僕は番頭さんとは木曜日と金曜日しか会わないからあまり関わりがないんですね。いつもガムテープをいろんなところに貼って文字を書いちゃうもんだから、ピアノが開けなかったり、マイクに貼られたりして、そのテープを剥がすということはよくするんですけど。番頭さんのことは音楽の面ではあまり分かってないです。

曽布川 番頭さんは最近卒業して生活介護になったんですけど、その当時よく2階で過ごしていて、放デイの時間になると誰もいなくなって一人になっちゃうんですよね。それで、僕がバチを渡して「叩いたら?」と言ったら叩いていたんです。

◼︎りょうがさんとの関わりに関する独自研究

曽布川 僕もりょうがさんとよくセッションするんですけど、僕はそれをりょうがさんの「うんこを呼ぶ儀式」と呼んでるんです。りょうがさんは内的感覚を大事にしているというか。彼はきっと、一般の人が感じるのより随分前からうんこをしたいということを知覚しようとしているんですね。うまくいかないと2階から1階へ駆け降りてきて水を大量に飲むんですよ。多分お通じをよくしている。それが終わるとまた2階へ駆け上がっていくという感じで。

彼にとっての排便は性的快楽を伴う行為なんですよね。トイレの中で彼にとってはいろんな身体性が混じり合っている。我々がうんこするという行為をうんこするという行為だけとして認識しているのは教育の結果で、彼は全身で越境していくんです。彼のうんこするぞという時の声が生めかしくて色気があるのは、そういうことだと思うんですよね。うんこしたくなったというときはマイクをバンと置いてトイレに走っていくんです。それはいつもセッションが終わるときなんですけど。

佐藤 知らなかった(笑)

ササキ りょうがさんと曽布川さんの関わりにおける独自研究というか、曽布川説。関わりのなかで見出された謎で、伊藤さんも言うようによく分からないことに魅力がある。これに言葉を与えるのはすごく難しいというか。

僕は今、たけしさんの街での暮らしにヘルパーとして関わって、たけしさんの体を見ることが多いけど、例えばある仕種が「期待をしている」ように見えることがあるんですよね。それを「期待」みたいな熟語で表現してしまうと、良さを捉え損なうような気がする一方で、謎だからこそ言葉にしたくなる。曽布川さんの見解は、そういった謎に対する際のパッションの発露でもあるのかなと思って聞いていました。

曽布川 りょうがさんが身体的に反応するのはビートなんですよね。メロディにはほとんど反応しない。ビートがあるとぴょんぴょん跳ねたりもする。たけしくんもビートが大好きなんですよね。で、佐藤さんは観念的なギターを弾く。精神的なところにアクセスしようとする。そこで起こっているのは、ある意味でディスコミュニケーションというか、うまくいかないけどあえてやっていく、たまに反応があるっていう面白さがあります。

あと、りょうがさんは言語を物質として使っているんですよね。彼の言語活動は、ジョン・ケージの「言葉より先に音がある」という感じ。彼が過去に聞いた音の記憶や想起でもある。僕は1回、彼に影響を受けてパフォーマンスをやったんですよ。シニフィエがなくてシニフィアンしかないと言って。

伊藤 りょうがさんはカレンダーを作っているとき、最初、スタッフに5番と言って5を書いてもらって、その後にいろんな単語を言うんですが、出てくる単語がカテゴリー別なんですよね。麺類の単語をひととおり言い終えると次に楽器類の単語に移って、それが言い終わるとスポーツの単語が続くみたいな。図鑑などの記憶を参照しているんですかね。

曽布川 彼が過去に体験した順番なんだと思うんですよね。りょうがさんはお父さんもお母さんも日本人だけど、生まれたときの第一声が英語だったらしいっていう。セサミストリートが好きで、それが原因なんじゃないかという話もありますね。彼の発声は日本語のイントネーションではない。……ちょっと喋りすぎちゃった。

◼︎共在感覚の拡張

伊藤 先ほど映像で見たバンドも、日常的にここで行われているやり取りの延長に成立しているものだと思うんです。私はパッと来ただけだから、全てが偶然に奇跡的に噛み合っているように見えたけど、それは本当は偶然じゃないんだろうなということも想像しています。

1日半レッツにいて思ったのは、「いっしょにいる」の範囲がすごい広いということなんですよね。一緒にいなくても一緒にいる、見えていなくても見えているというような感覚。そういう感覚のことを、木村大治さんという文化人類学者の方が「共在感覚」と呼んでいます。木村さんはアフリカのバカ・ピグミーのフィールド調査に行っていて、バカ・ピグミーの人たちの一緒にいる範囲が広くて、視覚的に見えてなくても一緒にいると言っています。例えば、ここの壁の向こう側にいる人が急に話しかけてきて、すぐに答えるみたいなことがあるらしいんですよね。日本的な考え方だと目が合って話すので、視覚的に一緒にいるというのが強いと思うんですけど。特に都会だと視覚が優位になりがちで、見えている人とだけ一緒にいると思いがちだけど、それはその場所によって変わります。

ここにいると、レッツの皆さんはその「共在感覚」を拡張させていると感じました。昨日、案内してくれた尾張さんが、3階にいても「2階のるうなさんの声がした」という話をしていて、視覚的には一緒にいないのに、2階のことも意識にある。3階にいるんだけど、2階にもいるという感じ。3階にいた舞さんも配達員さんのことをずっと気にされていて、1階や2階で行われていることをすごく意識していた。それは音とか振動なのかなとも思うんですけど。周囲にアンテナを張る範囲が建物全体に拡張されているという感じがしました。昨日のスタッフさんとのディスカッションの中では、基本的に何が起こるかわからない緊張感が常にあるから、アンテナを張っておく必要があって、注意を見えている範囲だけに限定しないようにしているとのことでした。だから、体を開いていないと危険というか、不確実性を下げる技法なのかなと思いました。その状態が利用者さんにも影響を与えているのではないかなと思います。だから、相手がやった行動にすぐ応答する。瞬発力とも言えるんですけど、一箇所にフォーカスしてないからこそ、どんな入力にも応答できる柔軟さだと、私には見えたんですよね。

◼︎意識にせずに、ただ、いる

伊藤 コミュニケーションが非言語的だからかなとも思いました。どうしても言語優位だとなんでも名前をつけてしまうので。自分が今やっていることにも無意識的に名前をつけていると思うんですね。私は今ここでみなさんに向かって話しているという自分なので、壁の後ろ側のこととかを忘れているわけですよ。今自分が何をしているかということに名前がついていなければ、前に向かって喋っているのと同じくらいのテンションで、後ろのこととか3階のことを考えられるのかなと思って。コミュニケーションは言葉を使ってやるというだけではなくて、自分の意識や注意の張り方の中にも言語的なパターンが入り込んでいて、自分はそれに囚われているなということをこの1日半ですごく感じました。名前をつけずに、ただいる、ということを忘れてたなというふうに思いました。

ササキ 一昨年と昨年、「ともにいるだけで学びになる」という事業をしたんですけど、文科省のテーマで、障害のある人の生涯学習の機会を広げていこうというものでした。その時、「学び」ってなんだろうと考えたんですね。それこそ言葉を使って、何かできるようになるということを「学び」と捉えると、どうしても知的障害のある人はできない人になってしまうんですけど、そうではなくて、一緒に過ごしているだけで、いろんな入力があって、それに対して意識しなくても出力があるなと思って。そして、最初の年に考えたのは「変身する」。自分が考えてもなかったようなことを考えちゃうとか。それはある意味、自分じゃないものになる。それは「学び」なんじゃないか。しかも一緒にいるだけでそういうことが起こっているんじゃないか。それを僕らは現場で見ているのではないか。そういうことを最初のステップとして考えました。

伊藤 「学び」の対極は「飽きる」だと思うんですよね。学びがないと、ただの同じことの繰り返しで飽きると思うんです。でも、皆さんは飽きないですよね。それは学んでいるからなのかな。いろんな入力があって、言葉にすると同じ作業になって飽きちゃうけど、言葉にしないからこそ毎回の違いが違いとして受け取られて飽きない。そういうのが「学び」になっているんじゃないかなと思いました。

ササキ そうですね。側から見ると同じ作業に見えるけど、飽きない、飽きていない。同じことに見えるかもしれないけど「探究している」感じというか。たけしさんも28歳なわけですけど、紙や石で音を鳴らすって行為をやり続けている。童顔の可愛らしい印象とは全く違うすごい力強い手で。体自体がその行為に合わせてどんどん変わっているように思います。

ササキ 昨日のスタッフとのディスカッションの中で、噛み合わないことで生まれる自由があるんじゃないかという話があったんですけど。

伊藤 それがレッツから私が学んでいることですね。究極的には言葉と現象との関係かもしれませんね。常に言葉は大事なんだけど、全てはすくえていないわけですよね。すくえていないことを忘れちゃうと、人に全てを渡せるような気がするけど、実は渡せていないということに自覚的でありたいなと思って。だから、ずれてるっていうことは大事なんじゃないかなと思うんですね。

会話が飛ぶことを一時期研究していたんですけど、会話が飛ぶことはいい会話の条件だったりするんですね。相手から予測不可能な反応が返ってくる時にその人が見えるというか。以前、京都にいらっしゃる認知症の方にインタビューに行って、ずっと小学校の校長先生だった方なんですけど、「東京から来ました」と言ったら、新人教師だと思われたみたいで「人事が勝手に決められて困る」と言われたんですよね。会話は飛んでるんですけど、めちゃくちゃその人が見えるじゃないですか。いきなり来た私を彼の歴史の中で彼なりに受け入れようとしてくれていたのがすごく伝わってきたし、本当は全然話は飛んでいないんですよね。そのずれている部分こそ、言葉になっていないその人とか、その人の歴史が見えるなと思います。

ササキ 最初にお願いしていたのは、「他の人の体を面白がる」ということについてとか、自分の中にあるいろんな多様さなど、体を面白がることについてで、それを生きのびるためのエクササイズとして考えられるんじゃないか、その辺りのこと教えてくださいということでした。まさに昨日のレッツの具体的な一瞬を面白がる様をリアルに見せていただいて、ありがとうございます。そこで使われる言葉というものが持つ可能性と、取扱注意の側面についてのお話が聞けたと思っています。

◼︎質疑応答

ササキ 先ほどの拡張された共在感覚的なあり方は、一方で管理になりうるというか、支援と管理は表裏一体だと思うんです。支援/管理をする必要があるから、気にかける必要があるということでもある。

2018年にこの拠点を開いた当初は、正面玄関には鍵をつけないで、外の街と建物の中の境界がないような形で生活をしていたんですけど、色々な出来事や危うい場面もあり、議論をして、障害のある彼らがこの街にいることを可能にするための仕掛けとして鍵をつけることになりました。議論の中で、安全ばかりを重視した管理にならずに、どう遊びや信頼の部分を保てるのか、という話をしていました。ケアと規律は、0か100のどちらかだけに振り切ることはできない。

来場者A 『目の見えない人は世界をどう見ているのか』っていう本を初めて読んだ時にすごく衝撃を受けて、その後も伊藤さんの本を読ませていただく中で、次は自閉症や発達障害の研究をされるのかなと思っていたんですけど、ケアの方に行かれた。なおかつ、ケアってアジアっぽくなくて、ヨーロッパ的な「する/される」の関係が生じるような言葉だなと思っていてるんですけど、伊藤さんがさらにケアだけじゃなくて、東南アジアのケアの研究の方に向かわれた理由が気になっています。日本はすごくヨーロッパ的な文化が入っていますけど、アジア的なものもあるわけで、ケアの視点で日本を見た時に面白い見方があるんじゃないかとか、考えておられることがあれば教えていただきたいです。

伊藤 ケアの人になったわけではなくて、体が好き。無限に体はあるので、永遠に終わらない研究をしている感じがあるんですよね。

特に吃音の研究で、「乗る」と「乗っ取られる」という問題が起こっているんですね。自分に困ったことが起こった時に、独自の対処法を発明していくわけですよね。そうすると逆に、その対処法に拘束されて窮屈になるということが起こる。例えば、「机」が言いにくい場合、「机」と言わないといけない直前で「テーブル」に言い換えるとか。対処法なのに、その言葉でしか喋れなくなるという症状になってしまう。うまく体を乗らせるために編み出した方法に逆に乗っ取られてしまう。

制度も同じだと思うんですね。社会がうまくいくために制度が作られて、その恩恵にあずかって生きてるんだけれども、逆にそれに縛られている感じがしたりとか。それを考えると、日本は制度が緻密にできているからこそ、乗っ取られ度が高めな社会だと思うんです。一方で、例えば東南アジアは制度がゆるゆるだから、乗っかり度が高めで、どう制度の間をすり抜けるかの知恵が生まれる。逆に制度が弱くて困っていることもある。日本と東南アジアは逆の問題とポテンシャルを抱えている。どうしたら乗っ取られすぎないか、乗って終わりにならないか、その知恵が身につくのではないかというふうに考えていて、それが私の中でのモチベーションになっています。

来場者B 今、協同組合で不登校児の支援をしているんですけど、学校に行かない代わりに何かをさせようという強迫観念みたいなものが親の側にあることを感じるんです。自分の子どもも学校に行ってなくて、何かをさせられることをすごく嫌がるんですね。それは何もしていないことではないかとずっと思ってきたんですけど、今日のお話を聞いて、もっと流動的にいろんなことを体全体で学んでいるのではないかと感じました。

逆に、大人たちは共同労働とか自治活動を大事にしようとしてきたわけですけど、今はそれをやめようという方向に向かっている。自分たちを自分たちで集団で助けていくということを自治会などでやっていたはずなのに、それすらもやめていってしまうことで効率化しようとしている。持っているものを手放してから、大事だったなということを今更ながら感じて、取り戻そうとしているという動きが最近あるなと感じています。

学校の中ではいろいろなことを管理されすぎて、それに敏感に体全体で反応して、学校に行けない子どもたちがいる。そういうふうに、体全体で反応してしまう子どもたちについて、どう思いますか。

伊藤 自分もそういうところがあるんですよね。30代で初めて組織に就職して、半年ぐらい、自己紹介ができないくらい、話せなくなったんですよね。組織に入ることへの反応が自分に出たというか。その時は体操やヨガなどをしてほぐそうとしました。なので、言葉と同じくらい体も喋ってますよね。体も言葉と同じくらいを大切にすることを最初のステップにしました。

それから、自治会や大人の問題に関連して、歴史って難しいなっていつも思うんですよね。制度が作られるのには理由があるのに、理由が失われて形だけ残ってしまう。昨日、瑛さんが、福祉の世界は総合支援法が2年ごとに改定されて、先進的な取り組みをしていても、それがちゃんと制度に届くというお話されていました。自分は、制度と自由にやることを対極的に捉えたくないので、制度をうまく使いこなすという繋げ方を考えていたんですけど、時間軸で、自由にやることが制度に届くという未来の歴史を見越した上で今の自分たちのやり方があるという考え方は私にとってすごく新鮮でした。

久保田 瑛さんは現場の声が届いたと言っているんですけど、正直、私は届いたかはわからないです。ただ、福祉の制度はものすごく幅が広く作られているんですね。大切なところは押さえていて、みんなが幸せになれるようにとかは明確にあるけど、やり方については書いていないんです。だから私たちはそれを運用して、こういう好き勝手にできる場所を作っちゃったんですけど、それに対してダメと言われたことはないです。

それと、「共生社会」は設立の時から考えています。自分は普通の人だったのに、たまたま障害のある子どもが生まれてきたから障害の世界に入ったら、ものすごい限定的な人としか接することができないこととか、生き方が限定されることが変だと思った。そう思っている人はたくさんいると思うんですね。自分たちは活動としてやっていて、「こうした方がいい」と言ってはいないんですけど、でもやっていたら、それを見ている人がいて、その人が制度に働きかけてくれる。だから最近は「共生社会」がよく言われるようになってきていますね。

それに今、施設はだんだんなくなる方向にあると思うんです。これまで国は施設を作る方に動いていたけど、これからは社会に馴染ませていくという方向にシフトチェンジしている。そこはすごく信用しています。

来場者C 自分は、障害のある子どもたちではなくて、普通の子どもたちにアートを使った居場所づくりをしています。その中で、何かいいことが起こると体験的に思って、街中でアーティストとの小さな遊び場を始めたんですね。そこで、ささやかなことなんですが、言葉になかなかできないようなことが起こっていて、子どもたちやお母さんたちが居心地がいいと言ってくれるようになっているんです。アーティストがそこにただいるだけで、子どもたちの行為が変化し出している。そのことは特別なことではない、普通に起こることのはずなのに、貴重なことだと思われてしまう。それをどう外部に伝えていくのかということが今のテーマになっているんです。

手足を動かすことから他者理解や場づくりに広げていけないかと考えているんですけど、そのようなあり方を他者へ伝えていくためのヒントがあればお聞きしたいです。手足を動かすことかによって、技術ではなく倫理的なことが身につくと思っているんですけど、そのよさを人に伝えるにはどうしたらいいでしょうか。

伊藤 自分の大学院の研究室によく持ち込まれるテーマはその点です。ベテランの看護師さんで、若い看護師に教育をするときに、セオリーは学んできているけど、手を介したコミュニケーション、一対一の関係の中で良い関わりを探っていくということを教えられずに困っているので、それを学問的に示して教育に含まれるようにしたいという切実な悩みを持ち込まれる方が多いんですよね。確かにそれは抜け落ちてしまいがちな点だなと感じます。

それをどう伝えていくかというところですけど、本当は、言葉ではなく体験できれば早いですよね。おしくらまんじゅうとかしたらいいですよね。もっと身体接触というか。ただやるのではなくて、その可能性を信じたプログラムがあったらいいなと思いますね。

『手の倫理』で触れているんですけど、ある体育の先生が、私の体育教育の最終的なゴールは、相手に失礼ではなく触れる方法を見つけることと仰っていました。単に早く走るとか、自分の能力を高めるためだけの体育ではなくて、他者との関わり方を身につける体育ですね。

来場者D 「美学者」って何をする人だろうと思ったんですけど、「美学者」として今後どういう世界を目指していきたいと考えていますか。

伊藤 単に自分の専門が美学だから「美学者」と言っているだけです。美学は18世紀半ばにできた学問で、人間は知性だけでなく、感性でも世界を感じているという、感性の認識能力を認めていこうという歴史的な流れの中でできた学問なんです。

知性は、わかってやっていること。例えば、推論をした時、あることに対して理由を言える。知性は全てモニタリングしている範囲でやっている。でも感性は、「この絵いいよね」と思った時に、その思いは揺らがないけど、その根拠を示せない。感性はモニタリングできてないけど、その能力自体はあって使えているというもの。自分の中によくわからない部分があるという人間像が、感性から見たときの人間。美学はそういう学問だと私は思っていて、そこがいいなと思っているんです。よくわからないけどできちゃうという、ある種、人間のうっかりしているところに明るくいたいというか。今はなんでも根拠を示さないといけなくて、主観的なものが否定されがちですけど、人間がうっかりやってしまうことをちゃんと祝福したいと思っています。それはそれで大事だということで常に見ていたいというのが、私が美学者と言う時に意識していることです。