![【スタッフ所感】第2回 ゲスト:松村圭一郎さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/ca88dd965a4f1fa6304712816cf0524f-scaled.webp)

【スタッフ所感】第2回 ゲスト:松村圭一郎さん [ひとインれじでんす2024]

第2回 ゲスト:松村圭一郎さん(文化人類学者)

夏目はるな(認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)

唐突だが、ここ数年、頭にひっかかっていたことを列挙してみる。

若い時の学び舎で、頭のいい人たちって本当に頭の回転が速くて本当についていけないや!と悟ったこと。そのことがやがて、トップダウンではなく、誰もが不完全であることを前提とした組織はどうしたら成り立つのかと思うようになる原体験になったこと。知り合いの子のお父さんは「デキる」オーラと「金持ち」オーラがぜんぜんない(ごめんね)かわり、いつもウハウハ楽しそうに笑っていて、あるときは自転車屋、あるときはハンバーガー屋と、会うたびに違うお店を持っていたのだが、それがかろやかに「自分の」人生を生きている感じがして好きだったこと。自分の息子が中学に入る時、制服が高いからとかしないと!と制服リユースの活動を始めたら、意識高い系と思われたり「すごいね」と言われることが多くて意外に感じたこと。

こうして列挙してみると、おおむね、不完全でも、デキる人と思われなくても、自分が必要なことに対してDIY(Do It Yourself)することに興味があるみたいだ。

だから、レッツが「障害者のため」ではなく、久保田翠が自分と家族が生きのびるために発足し、家族の変化や、レッツが出会った個々の利用者やスタッフの困りごとに直面しながら事業をどんどん変化させていくことが、まさにDIY精神を体現していて、私には素直に気持ちがいいし、信頼できると思ってきた。

ただ、NPOってもっと「一般的」な社会的課題に対して「草の根」とか「市民の力」をもって変化をもたらするものではないのだろうか?--

モヤモヤしていた2018年、レッツがひらいた「表現未満、文化祭」でのトークイベントに、せんだいメディアテークの甲斐賢治さんをお招きしたことがあった。私はその時話された「自分が生きやすい生息地を作る」のがNPOだというお話をよく覚えている。それらの生息地は小さくても、それぞれが重なり合って大きくなっていくとの話に、NPOとして「みんなの公共」でなくても「個人から始まる公共」でいいのだと力をもらったのだった。(記事はこちら)

その後もレッツはさまざまなプロジェクトを毎年行っていたのだが、私の思いとは裏腹に、レッツではあまり自覚的に「個人から始まる公共」というような位置づけはしてこなかった。それは助成金で事業運営しているから「ひとり」を対象にできないことも影響しているとは思うけれど、2020年以降のコロナ禍でまちにひとがいなくなる、という「誰もが生きにくい」状態になるなか、「みんなが生きのびるために」と、「自分が生きのびるために」がシンクロしていったせいだとも、今は思う。ただ、そう思ったのは最近で、私はやっぱり「個人からはじまる公共」とか「自分が生きやすい生息地を作る」の「個人の切実感」とか「DIY」に信頼を置いてきたから、「まちづくり」とか漠然としたものがレッツの事業の中心にあることにモヤモヤしていた。

そんなころ、名古屋の港まちポットラックビルの「Punk! The Revolution of Everyday Life」展の案内をもらった。パンクの社会と自分の問題×音楽(アート)というところにレッツと近いものを感じたし、トークイベントに時々私が聴いているポッドキャスト番組の進行役、松村圭一郎さんが招かれていたのでレッツのスタッフたちと行ってみた。トークのあとの質疑応答では、スタッフ仲間の蕗子さんが「学生時代は社会を変えたいとデモとか行っていたのに、レッツに来てから自分は運動ができていないのだ、自分はどうしたらいいんだ」と熱く悩みを吐露することになったことから想像できるように、ひとりひとりが自分の問題意識に向き合って何かしたくなってしまうようなトークだった(内容を細かく覚えてなくてすみません)。

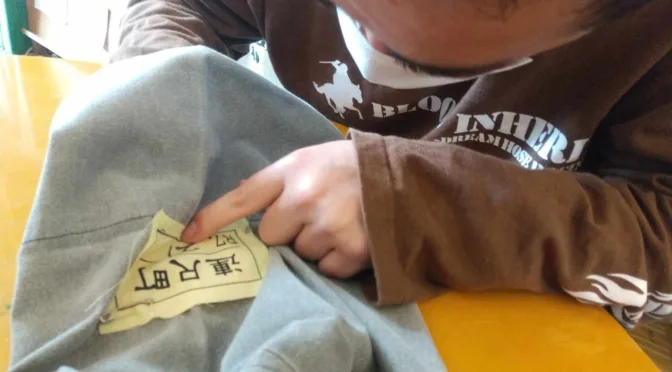

松村さんの著書『くらしのアナキズム』にサインをもらおうと並んで「レッツのスタッフです」と名刺交換したら「レッツですか、知ってます!」と仰ってくれて、蕗子さんには「レッツだったらそんなに悩むことないじゃないですか!もう社会運動やってるんだから」って笑われた。「いつかレッツに来てほしい!」「ぜひ行きたい!」というやりとりをして別れたものの、翌年はヨーロッパにおられて、レッツに来てもらうことが叶わなかった。

やっとお招きできたのが今回のひとインれじでんすトークだ。

来ていただけることになったので、改めて、『くらしのアナキズム』に加えてなど松村さんの著書を読んでみたら、出るわ出るわ、気になるワードが!

私のメモにはこんな抜き書きがされている(原文とは異なります)。

・「不完全性の肯定」「コンヴィヴィアリティ」(『暮らしのアナキズム』p.199~203)

・「正しい理念や理想を掲げて一致団結で進むのではなく、絶えずそれぞれの『くらし』に立ち戻りながら、能力に応じて貢献し、あたら得られた状況をつくること」(『くらしのアナキズム』p.226)(私のメモ「組織の理想~~!」)

・「選ばれた人たちだけでなく、生活者である自分たちのなかに目の前の苦しい現実を改善する力がある」(『くらしのアナキズムp.226)

・「僕らは(制度や決まりではなく)、何に真面目であるべきなのか」「わたしたちそんなことやるために生きているわけじゃないよね」(『暮らしのアナキズム』p。227)(私のメモ「支援計画まさに!」)

・「障害・外国人をカテゴリー化することで『私』『私たち』の豊な可能性を狭めている。(うしろめたさの人類学)(私のメモ「そう!自分の一部にしながら生きる可能性についてこれまでに言及されてこなかった!!」)

改めて、私の関心と松村圭一郎さんの関心、そしてレッツのありようは絶対似てると確信しつつ、さあ何をテーマにトークしよう!と松村さんと打ち合わせたとき、やっぱりレッツのDIYの「原点」である「家族」がテーマになったのは自然な成り行きだったのかもしれない。

公開トークで松村さんが話されたエチオピアの村では、子どもが誰のもとで育つか選ぶことができたり、赤ちゃんが泣いていたら近くの大人が当然のように世話していたりしていたし、街には障害者がいて、街の人が何かしらの関わりをもっていた。

もし日本がそんな社会であったなら、久保田さんは閉じられた家族の問題をこじ開けるためにレッツを立ち上げることもなかったし、レッツが地価の高い街なかにわざわざ文化センター兼福祉施設を作って、障害のある人が街にいる景色を作る必要もなかったはずだ。

しかし日本はエチオピアではない。だから、いまだに障害のある人と健常者の社会は分断しているし、家族は孤立していて、他人の赤ちゃんを勝手に触ることはない。だから、まだまだ久保田さんのように悩む親は再生産されてしまっているし、知的障害者の家族のみならず、他の困りごとを抱えてる人たちは後を絶たない。どうしたらいいのか。

そういえば松村さんの著書には人類学者ニャムンジョの「コンヴィヴィアリティ」が紹介されていた。ニャムンジョの考え方によれば「不完全性の肯定」からはじまる。人類はすべて誰かの力なしには生きられない。世界は流動的に変化し続けていて、人も不完全だ。調和ではなく不調和を前提に、お互いに折り合いをつけながら生きていくという考え方だ(と思う)。(神戸大学総長による「コンヴィヴィアリティ」の話題)

その意味では、自分の問題は自分でよくしていき、その輪が広がって社会全体が生きやすくなるという、私が深く頷いたNPOの理念とはまた別の考え方として、「不完全性を肯定」し、自分の問題を社会に漏れ出させてそもそも自分だけの問題にしないこと、「Do It Yourself」ではなく最初から「Do It Ourselves」にしておく、というあり方もありうるのだと思った。「社会がよくなった気はしない」という話がたびたびレッツで話題に上がるのだが、漏れ出させることをこれまで意識的にやってきたレッツの方向性はだいたい間違っていなくて、いずれ誰かの何かの振る舞いに関わっていくのかもしれない。そう思うとひっかかっていたことが少し軽くなってきた気がした。